-

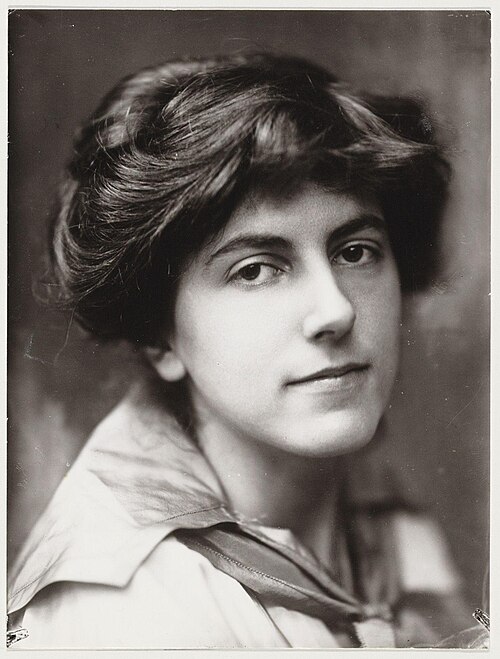

Marie Jaëll et Franz Liszt – la musicienne sous le charme de son maître et ami de Weimar

Le 19e siècle connaît de nombreux ‘lions des touches’ qui ont dominé les salles européennes, comme Marmontel, Kalkbrenner, Thalberg ou Moscheles (à côté de Chopin et de Liszt). Et les femmes ? On connaît en détail la carrière de Clara Schumann, mais qui parle de Louise Farrenc, de Henriëtte Bosmans, de Marie Jaëll ?

Une jeune fille surdouée en musique, née en 1846 dans un milieu rural d’une bourgade alsacienne entouré de champs, sans musique dans la filière de ses parents : le cas de Marie Jaëll est phénoménal. Fille d’un agriculteur et maire du village et d’une mère sensible à l’art elle grandit à Steinseltz près de Wissembourg (Bas-Rhin).

La petite Marie n’a qu’une chose en tête : les mélodies et le désir de pianoter, si bien que se parents la confient à des pianistes de la région, puis à Franz Hamma de Stuttgart où elle se produit publiquement à l’âge de de 9 ans (Moscheles l’y applaudit).

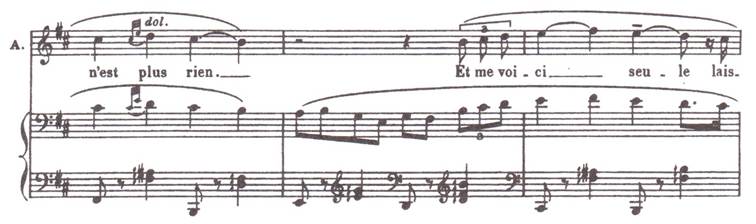

Récital de Marie Trautmann à 13 ans en Suisse Suite à des tournées au sud de l’Allemagne et en Suisse, la jeune virtuose va se perfectionner sous la tutelle de Henri Herz à Paris dès 1857, où elle décroche à 16 ans un premier prix du Conservatoire. Jusqu’à l’âge de 20 ans Marie Jaëll sillonne les villes allemandes, suisses et françaises comme virtuose, admirée partout pour sa maîtrise technique et la maturité de son interprétation. En 1865 elle se confie à Baden-Baden à un pianiste réputée pour la souplesse de son toucher, Alfred Jaëll. Le courant passe, et la symbiose entre maître et disciple ne tarde pas à se consolider. Les deux se lancent dans un marathon de concerts en commun. A Paris ils jouent les Variations pour 2 pianos de Schumann. Dans le public Franz Liszt est plein d’admiration. Il avait déjà apprécié Alfred Jaëll pour son engagement à l’égard de sa musique qui ne passait pas aussi facilement auprès du grand public que celle de Chopin. Le mariage d’Alfred Jaëll (34 ans) et de Marie Trautmann (19 ans) est célébré le 9 août 1866 à l’Église de la Madeleine à Paris. Le couple va se produire en commun en Europe et en Russie, on joue à quatre mains ou sur deux pianos et Marie est douée pour ses arrangements pour deux pianos. Mais parfois son mari part seul pour des tournées pendant qu’elle se voue à d’autres activités chez elle. Son réseau de contacts l’amène à des préoccupations en dehors de son piano. Avec son amie Anna Sandherr de Colmar elle partage ses soucis et ses joies, le philosophe Edouard Schuré l’invite à lire Schopenhauer et Nietzsche et à participer à des soirées philosophiques, ce qui déclenche en elle des réflexions sur l’art et la vie. En même temps elle se met à composer en suivant son idole Franz Liszt.

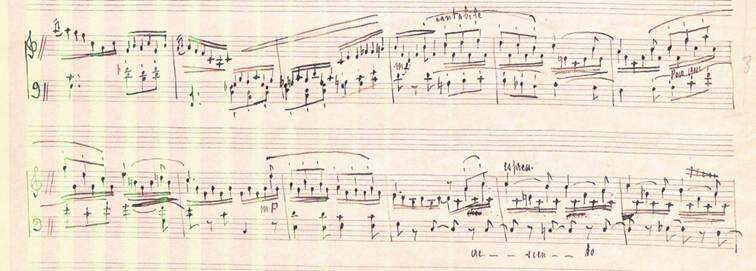

Une de ses premières compositions, le Feuillet d’Album de 1871 s’ouvre sur humble chant sans paroles, avant que la partition se divise en sections de grande diversité et aux fréquents changements de mesure, de mélismes à l’accompagnement schubertien jusqu’au déchaînement d’octaves lisztiennes, en somme une pièce assez hétéroclite, un choix d’expressions pianistiques enfilées comme un collier de perles. Une Sonate de 1871 dédiée à Franz Liszt suscite l’admiration de ce dernier qui lui fait savoir dans une lettre que ces compositions sont « pleines de nouveautés et d’audace » qu’il n’ose même pas critiquer, mais qu’il pourrait apprécier davantage encore s’il avait le plaisir de les entendre jouer par la « compositrice courageuse, ambitieuse et perspicace ». Quel encouragement ! Marie a hâte d’aller étudier la composition chez Franck et Saint-Saëns, et de la riche correspondance avec Saint-Saëns tout au long de leur relation l’on peut conclure que d’une vénération quasi-religieuse pour le grand maître se cristallise un rapport semé de hauts et de bas. Marie Jaëll lui dédie son 1er Concerto pour Piano en ré mineur de 1877, en lui confessant : « Sans vos leçons toutes mes facultés musicales me feraient encore de l’ombre en dedans au lieu de produire le rayonnement au dehors…Laissez-moi lutter, chercher, travailler, vous ayant toujours présent à ma pensée jusque je serai telle que vous me voulez. » Et Saint-Saëns de la conforter, de balayer ses doutes : « Allez donc hardiment ! » Ce premier concerto mobilise déjà tout l’arsenal d’un grand orchestre aux sonorités corsées contre lesquelles la soliste se défend dès son entrée avec le martèlement d’octaves à la Tchaïkovsky par-dessus tout le clavier, tout en offrant au pianiste des dialogues lyriques avec les bois ou les cordes dans les parties lentes. Pour son amie Anne, pianiste elle aussi, Marie transcrit ce concerto pour deux pianos en 1880. A l’occasion de la mort d’un enfant de son maître Marie Jaëll écrit une suite pour Chœur et orchestre Am Grabe eines Kindes, une œuvre orchestrale qui, comme le poème symphonique Ossiane de l’année d’avant, ne sera plus jamais exécuté après sa créaton en 1880.

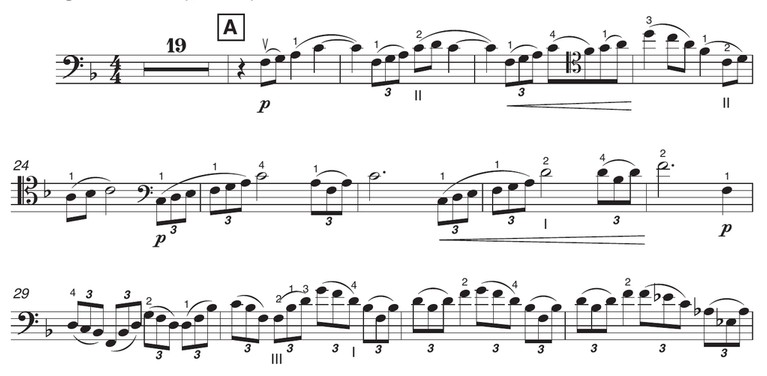

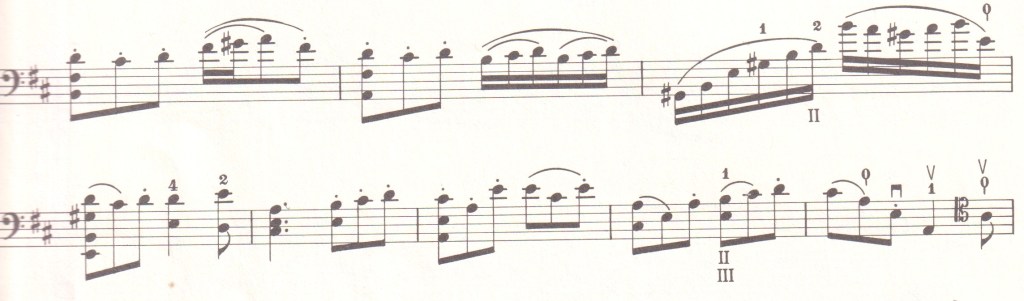

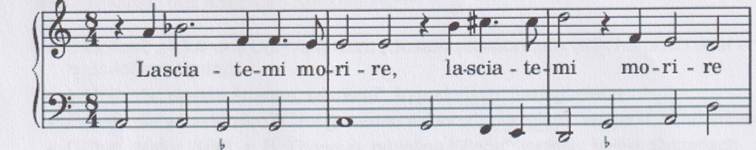

Parmi les œuvres concertantes il faut retenir le Concerto pour Violoncelle de 1882 dédiée à Jules Delsart qui le jouera à plusieurs reprises, une œuvre oubliée au 20e siècle et sortie des catacombes après 2000 par plusieurs jeunes interprètes. L’on y sent la présence à l’esprit de Jaëll de son maître Saint-Saëns, surtout là où le violoncelle solo se répand dans des cantilènes soutenues par le tapis des trémolos des cordes et les reflets scintillants dans les flûtes. Quant au matériel thématique les cordes graves en livrent la structure de base dès les premières mesures (moderato), tel un chant de baleine: un mouvement ascendant au triple démarrage au son cotonneux venu des profondeurs, pour tendre un arc mélodique qui débouche sur une ligne ondoyante de triolets avant de donner la parole au soliste qui répond à l’appel en prolongeant les mélismes jusqu’aux sphères célestes :

début du concerto

Cette entrée du soliste s’incruste dans l’oreille comme mélodie obsédante.

Plus loin la tessiture de l’orchestre s’élargit par endroits jusqu’aux sonorités corsées à la Dvorak contre lesquelles le violoncelle s’impose dans les aigus puissamment articulés. Dans le mouvement final le soliste se lance sur un galop à la hussarde sur un déroulé de triolets précipités, avant d’affronter les acrobaties à la Servais ou à la Paganini : octaves ou sixtes envoyées jusqu’aux extrémités de la touche, arpèges hallucinants qui dégringolent d’en haut – des tours de force que Dvorak a déjà imposé au soliste dans son concerto op. 104.

En 1884 Marie Jaëll adresse à Eugen d’Albert – le pianiste à la page de l’époque qui vient de sortir son 1er concerto pour piano – son 2e Concerto pour piano en ut mineur, le fruit de plusieurs séjours chez Franz Liszt à Weimar : De l’influence des romantiques français elle s’est émancipée ici en s’orientant dans l’univers lisztien. Son concerto présente une explosion de virtuosité dont les tonnerres d’octaves et les salves d’accords fracassants lui valent le compliment pour un langage musical derrière lequel on ne soupçonnerait point la plume d’une femme (!).

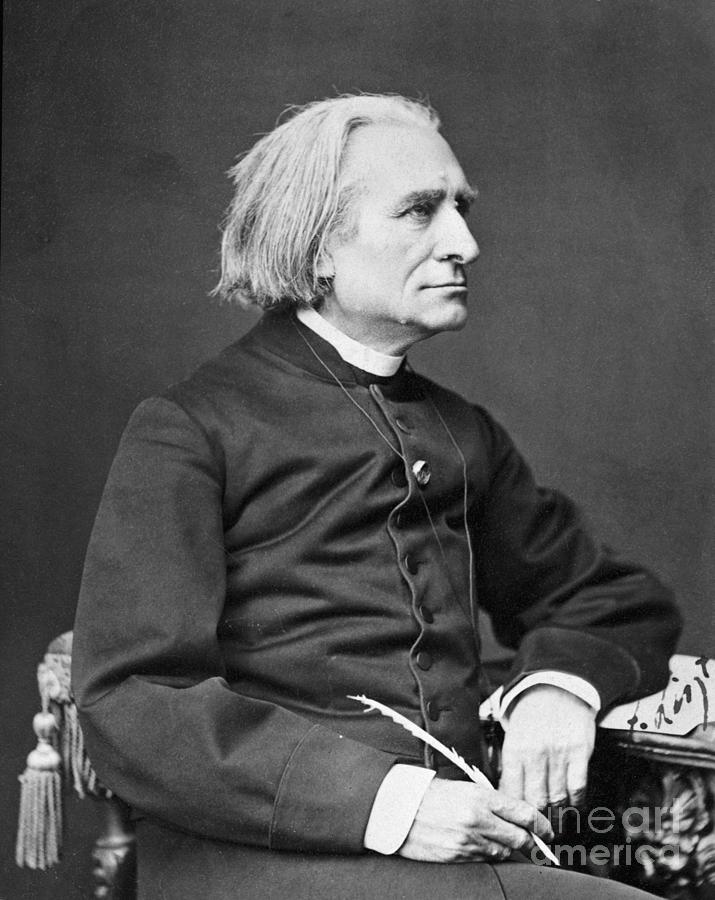

Franz Liszt en 1880 Quant aux rapports de Marie Jaëll avec Franz Liszt l’inspiration est mutuelle. Mais c’est d’abord son mari Alfred Jaëll qui a passé sous l’emprise du grand pianiste comme adolescent et à 20 ans Jaëll est l’un des premiers pianistes à jouer ses œuvres, notamment son 1er concerto en 1855 à base du manuscrit – et Liszt le lui dédicace en toute reconnaissance : « À Alfred Jaëll, en témoignage amical de la vaillance à faire valoir des compositions mal famées telles que ce Concerto, de son très affectueusement dévoué, F. Liszt, Weymar, 30 avril 1857 ». Plus tard Jaëll le cèdera aux mains de sa femme Marie qui le jouera très souvent, même encore à 50 ans à Paris. Le couple Jaëll sera par ailleurs le promoteur du Concerto pathétique pour deux pianos de Liszt. Marie mettra toujours les compositions de Liszt à ses programmes (les Concertos, les Études, les Années de pèlerinages, les Valses de Méphisto etc.) et Camille Saint-Saëns, son professeur de composition, va jusqu’à prétendre qu’ « il n’y a qu’une personne au monde qui sache jouer Liszt : c’est Marie Jaëll ». Partenaire de son mari sur les plateaux européens son niveau pianistique passe bientôt comme supérieur à celui de son mari.

Salon de musique dans la maison de Liszt à Weimar (©museen.thüringen)

Les contacts épistolaires avec Liszt s’intensifient, et après le décès d’Alfred Jaëll en 1882 Marie se rend un an après à Weimar pour des séjours prolongés comme secrétaire de l’artiste. Elle a 38 ans et Liszt lui dédie sa 3e Valse de Méphisto inachevée en la priant de la finir, comme il lui demande auusi de corriger son brouillon de la « Faust-Symphonie ». Le déclic ‘lisztien’ se situe dans les années de jeunesse lorsqu’elle a entendu le pianiste en 1868 à Rome : « …toutes mes facultés auditives semblaient se transformer dès qu’il commençait à jouer (…) Il semblait qu’atteinte jusque-là de myopie musicale, j’avais tout à coup découvert qu’il existe une perspective dans l’audition des sons ». – En côtoyant maintenant Liszt à Weimar elle découvre progressivement les secrets de son art pianistique hors norme : « Liszt était à la fois un musicien de génie et un virtuose de génie (…) Au problème matériel des mouvements réalisés sur le clavier, correspondait un problème cérébral que nul n’a pu réaliser après lui ». La pertinence de ses observations auprès de Liszt stimule en elle son esprit de recherches physiologiques qui constitueront plus tard le centre de sa carrière de pédagogue.

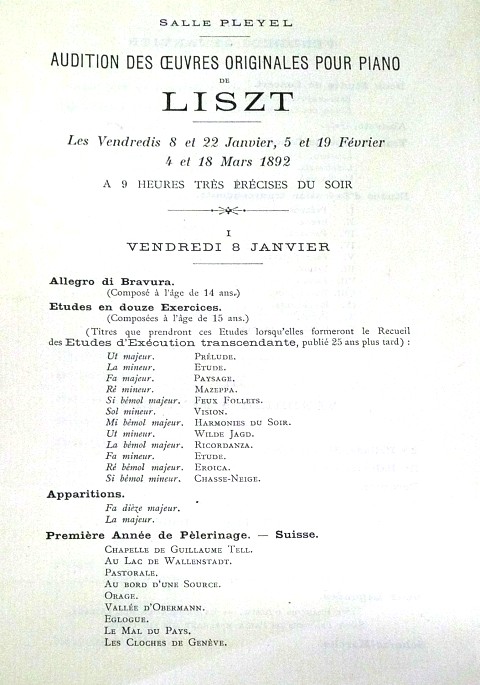

le maestro et ses admirateurs en 1882 à Weimar Contrairement à d’autres pianistes de passage à Weimar Marie Jaëll n’est pas agacée par le culte que le public voue à son idole. Elle a intériorisé la vision de Franz Liszt et n’abandonnera jamais ses convictions comme disciple et amie du grand maître. 1892 est l’année décisive où elle donne à Paris les œuvres de Liszt répartie sur 6 soirées à la salle Pleyel, du 8 janvier au 18 mars. Ce sont moins les morceaux de virtuosité spectaculaire (qu’elle a déjà jouées ailleurs) qu’un Liszt intime et visionnaire qu’elle se propose de faire découvrir au grand public. Sachant que les nouveautés du compositeur de Weimar ne passent plus aussi facilement, la pianiste rédige elle-même les textes explicatifs, en vue d’une meilleure compréhension de son programme.

En dehors de ses récitals Marie Jaëll participe aux manifestations consacrées à Franz Liszt comme p.ex. lors d’un concert en mars 1895 à Paris en faveur d’un monument à ériger à Weimar. Elle y joue le Concerto en mi bémol de Liszt.

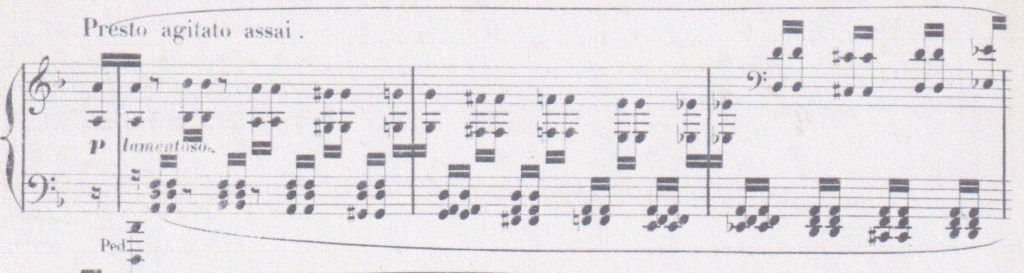

Ses 18 Pièces pour Piano d’après la lecture de Dante de 1894 nous révèlent une fois de plus la parenté spirituelle entre la disciple et son maître. Elle envoie le manuscrit à Saint-Saëns, en ajoutant : « Il m’est venu une telle profusion et de si drôles d’idées dans une œuvre que je suis sur le point de terminer que je ne puis pas ne pas vous l’envoyer ». Liszt a composé sa Sonate après une lecture de Dante dans les années 1850 (d’ailleurs souvent remaniée) à base d’un poème de Victor Hugo sur la ‘Divine Comédie’ de Dante. Là où la descente à l’enfer aux tritons diaboliques s’accompagnent plus loin de frappes nerveuses et galopantes entre les deux mains, la Poursuite de Jaëll, la pièce introductive à l’enfer adopte une démarche analogue : la pianiste ne cesse de tambouriner dans un pianissimo insidieux en faisant transparaître des lignes chromatiques latérales, comme dans la sonate de Liszt.

le harcèlement infernal chez Liszt

le passage correspondant chez Jaëll intitulé « Poursuite » Au choral soutenu des arpèges ouatés en fa dièse majeur de Liszt pour annoncer l’entrée au paradis correspondent « Les Voix célestes » de Jaëll : une cantilène linéaire dans les aigus portée en avant par la subtilité des accords arpégés au pianissimo, un langage ‘ouaté’ dont parlera Debussy en 1915, en disant dans une lettre que la musique de Marie Jaëll excelle par sa « respiration ».

Vers la fin du siècle notre quinquagénaire se retire des podiums pour approfondir ses recherches physiologiques initiées lors de ses séjours à Weimar. À l’un de ses amis elle explique un jour qu’elle ne peut se satisfaire d’une simple intuition : elle doit comprendre. Sa curiosité s’étend au-delà de la musique, elle veut pénétrer dans les secrets de l’art en général, en lisant des textes philosophiques sur l’art ou en visitant des expositions pour y méditer sur les correspondances (couleurs, lumière-ombre, rythmes) dans la peinture. De là son intérêt comme pianiste pour les processus physiques du jeu, pour les interactions entre l’âme, le cerveau et les mains sur le clavier, ce miracle par lequel passe le message de la composition.

couverture des 3 volumes de son livre de 1899 Elle analyse le rapport entre la conscience et les mouvements du corps, entre les sensations visuelles, auditives et tactiles commandées par le cerveau. En tant que pédagogue elle insiste sur le contrôle des mouvements corporels, axés avant tout sur la pression de la pulpe du doigt comme récepteurs sensoriels de la peau, d’où ses analyses sur la technique pianistiques. Jaëll est la première femme à avoir étudié ces mécanismes physiologiques dans l’exécution musicale. Ses réflexions visent à protéger les interprètes contre la virtuosité gratuite d’un déchaînement sauvage sur le clavier. Elle revendique avec le mouvement aussi l’intelligence du mouvement – une virtuosité réfléchie. Déjà Liszt avait mis ses lecteurs en garde contre les risques de la virtuosité qui peut amener le public à se faire bluffer par la dextérité et à ignorer la profondeur musicale de la pièce qui dès lors n’est plus qu’un « amusoir ». A côté de son livre Le toucher Marie Jaëll a publié un autre ouvrage de référence : Musique et psychophysiologie chez Alcan, Paris 1896, traduit la même année en allemand et en espagnol. Cette relève du courant positiviste des sciences à l’époque auxquelles notre pianiste à consacré de longues études. Son ouvrage fascine non seulement Camille Saint-Saëns, mais aussi Charles Féré, médecin-chef à Bicêtre dont les réactions aboutissent à une étroite collaboration entre le savant et la musicienne. – C’est à l’intention de ses élèves qu’elle développe un programme intitulé Loin du clavier qui vise à opérer l’indépendance de chaque doigt, ce qui permettra de nuancer les sonorités par le toucher. De plus elle décrit le rythme des mouvements du corps, des yeux en particulier pendant le jeu pour établir finalement les corrélations entre les sensations tactiles, sonores et visuelles. – D’autres publications issues de la même recherche vont suivre jusque dans les années 1920 et la « Méthode Jaëll » va trouver de nombreux adeptes dans le futur.

À côté de ces volumes sur la technique pianistique Marie Jaëll a composé encore quelques pièces pour piano et des mélodies comme p.ex. sur les poèmes de Jean Richepin, un cycle intitulé La Mer. Prise dans son ensemble son œuvre ne se limite pas au piano. On connaît d’elle aussi des quatuors, des sonates pour violoncelle et pour violon, un trio, des oeuvres vocales et des pièces pour orchestre comme p.ex. La Voix du Printemps.

Autour de 1914 elle suit des cours de physique, de biologie et de botanique à la Sorbonne pour « définir l’ensemble des choses » comme elle dit. La fin de la guerre déclenche en elle une joie débordante : « Je me sens vivre éperdument ! » Son Alsace chérie vient de rentrer en France ! Marie Jaëll s’installe dans l’appartement d’une élève au no. 77 Avenue de la Muette à Passy.

Pour Marie Jaëll l’Alsace était un pays perdu après la défaite de 1871 et elle n’avait plus envie de s’y produire sous le régime prussien, mais vers la fin de la Première Guerre mondiale elle nous laisse une pièce pour petit orchestre imprégnée de nostalgie, ses Harmonies d’Alsace de 1917, sa toute dernière composition : une envolée dans les sphères célestes dans les violons à 4 voix dans une avancée d’extrême lenteur – comme un prière aux harmonies scintillantes qui rappellent l’ouverture du « Lohengrin » de R. Wagner :

Les lettres écrites à sa nièce Marie Kiener nous révèlent une femme pleinement heureuse, jouant toujours du Chopin, du Liszt pour elle-même ou pour ses élèves, une pianiste quasiment obsédée par l’analyse de son propre jeu : « Tous mes doigts s’influencent réciproquement. Ils m’apparaissent comme dix personnages différents qui parlent entre eux. Leurs mouvements et leurs contacts sont diversifiés et c’est de cette diversification invisible que surgit l’unité et la beauté. » (ds. Hélène Kiener, Marie Jaëll p. 98). Elle aime inviter amis et élèves pour leur jouer ses pièces de prédilection. Le 4 février 1925, atteinte d’une grippe, elle s’éteint à l’âge de 78 ans, entourée de sa famille et ses élèves.

l’apparement de Marie Jaëll autour de 1920 au 7e étage d’un immeuble à Passy. sur le piano: la photo de ses trois petits neveux – et un portrait de Franz Liszt

Marie Jaëll inhumée auprès de sa mère et de son mari au cimetière de Passy

S O U R C E S :

Marie-Louise Ingelaere, Marie Jaëll, concertiste-compositrice…. , contribution d’une Alsacienne à l’essor de la musique française de 1870 à 1917, Revue d’Alsace 125, 1999

Hélène Kiener, Marie Jaëll. Problèmes d’esthétique et de pédagogie musicales, éd. Flammarion, Paris 1952

Christian Corre, Marie Jaëll (1846-1925) : la virtuosité musicale entre l’art et la science, dans : Annne Penesco, Défense et illustration de la virtuosité, Presses universitaires de Lyon, 1997

Daniel Bornemann, Marie Jaëll : transmettre la beauté, en ligne sur Gallica, 2025

Ralph P. Locke, Anti-virtuosity and Musical Experimentalism : Liszt, Marie Jaëll, Debussy an others, in : Liszt and virtuosity, par Robert Doran, University Rochester Press, New York 2020

Quelques documents du site mariajaell.org

E N R E G I S T R M E N T S :

Parmi les nombreux enregistrements (CDs ou youtubes) il faut retenir surtout l’édition complète en par la pianiste Cora Irsen :

Marie Jaëll, complete works for piano, 5 CDs chez Querstand © 2016 (Verlagsgruppe Kamprad)

À consulter aussi les CDs de Viviane Goergen chez hänssler/classics

Plusieurs youtubes (vidéo/audio)

-

Othmar Schoeck – ses ‘Lieder’, ses opéras ‘Vénus’ et ‘Penthésilée’

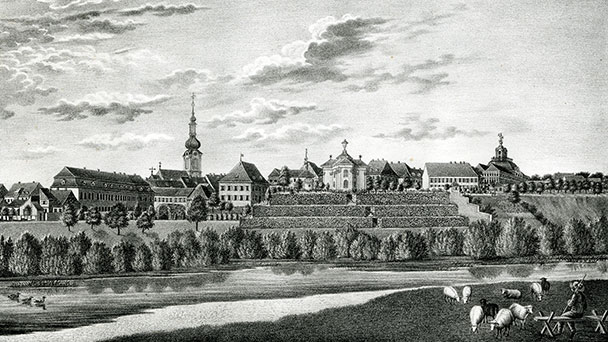

Brunnen – un site lacustre au cœur de la Suisse, fréquenté autrefois par Wagner et Clara Schumann. C’est là qu’Othmar Schoeck, né en 1886, a vécu une enfance heureuse dans la somptueuse villa ‘Ruhheim’, le siège d’une famille fortunée et mélomane.

Brunnen ca. 1880 (J.M. Müller) – dom. public

Quant à l’éducation des quatre fils la pratique musicale est au centre des loisirs, et pour leur assurer une formation scolaire « valable » on les envoie à Zurich. Ayant déjà flirté avec la composition comme jeune garçon Othmar s’y met à 18 ans pour de bon, sollicitant le soutien de quelques musiciens influents du lieu, avant d’entrer au Conservatoire de Zurich en 1904. Après quelques cycles de Lieder Schoeck présente une première composition pour orchestre, son épreuve finale au Conservatoire: la Sérénade espagnole op. 1. Le premier biographe Hans Corrodi y voit la joute amusante entre trois soupirants qui rivalisent sous le balcon de l’adorée. La mélodie de charme passe d’un instrument à l’autre, mais rien n’y fait : la dame se retire hautainement et les trois s’en vont, dépités, en faisant pétarader furieusement un coup de timbale final.

La « mélodie de charme » à caractère espagnol

Le jeune compositeur dirige lui-même à la Tonhalle de Zurich sa sérénade que la presse accueille avec bienveillance.

Suivra une année de discipline contrapuntique rigoureuse chez Max Reger à Leipzig. – Revenu à Zurich Schoeck se met à la recherche d’un poste rémunéré. On le voit à la tête de plusieurs chœurs d’hommes et – à l’occasion – au pupitre de la Tonhalle. C’est alors qu’il tombe amoureux de la star hongroise Stefi Geyer, mais la violoniste est déjà nantie d’autres admirateurs (dont Bartók) et d’un second mari, ce qui ne l’empêche pas d’inviter Schoeck à venir la visiter à Budapest, le séjour dont sortira une première œuvre d’envergure, le Concerto pour violon op. 21 dédicacé à son idole. Pendant que le 1er mouvement déborde littéralement de mélodies languissantes et d’une idylle champêtre (les cors dans le lointain), le Grave non troppo lento répand une atmosphère de profonde douleur (amoureuse) appuyée sur des points d’orgue souterrains, mais dans l’Allegro con spirito la crise est surmontée : s’ouvre alors un dialogue exubérant, voire narquois entre le soliste et l’orchestre, une véritable explosion de joie. – Le concerto sera créé par Willem de Boer à Berne en 1912 (Stefi Geyer le jouera beaucoup plus tard).

Avant la guerre Schoeck se fait une réputation internationale avec ses œuvres pour chœur et orchestre dont Dithyrambe op. 22 (sur un texte de Goethe) aura la plus grande répercussion. Son langage musical reste toujours arrimé au discours romantique ou post-romantique, tel aussi son quatuor à cordes op. 23 de 1913. Schoeck semble se calfeutrer dans sa coquille protectrice face aux nouveautés ambiantes. – Mais d’autre part il mène à Zurich une vie de débauche. Entre amis on sillonne plusieurs fois l’Italie et à partir de 1914 la mobilisation de l’armée change la donne : Les chœurs suspendent leurs activités, mais Schoeck profite de la convocation de Volkmar Adreae à la frontière pour assumer à sa place la direction de la Tonhalle.

La venue à Zurich de la violoniste allemande Elsbeth Mutzenbecher est le prélude aux années de bohême. Vu que le concubinage est interdit les amoureux mènent tant bien que mal une vie de cache-cache. Cependant l’arrivée des artistes réfugiés à Zurich leur occasionne des rencontres passionnantes autour du Café Odéon, le berceau du mouvement Dada et une tanière pour notre couple, à l’abri des sbires de la bourgeoisie zurichoise. Cependant à Brunnen on s’inquiète du train de vie de ce fils dévergondé, et le père de l’admonester dans une lettre de 1917: « La voie que tu poursuis aujourd’hui ne te mènera pas au bonheur… ».

Les Lieder sur la poésie romantique allemande se suivent du tac au tac, exécutés souvent avec Schoeck au piano. Parmi les Lieder sur Eichendorff son « Nachklang » (écho) de 1917 évoque l’atmosphère du crépuscule où le ciel rougeoyant se mêle au vert blafard de la forêt, un tableau de parfaite harmonie par le jeu perlé du piano et la mélodie équilibrée du chant – on dirait du Schumann :

« Nachklang » pour baryton – les 2 premiers vers

Schoeck reviendra souvent auprès d’Eichendorff, tout en prenant en compte aussi les poètes helvétiques tels que Carl Spitteler ou Gottfried Keller. Son œuvre vocale comprendra plus de 400 Lieder, en fin de compte son label de compositeur.

Schoeck au piano en 1918 (portrait de Fr. Wiegele – dom. public)

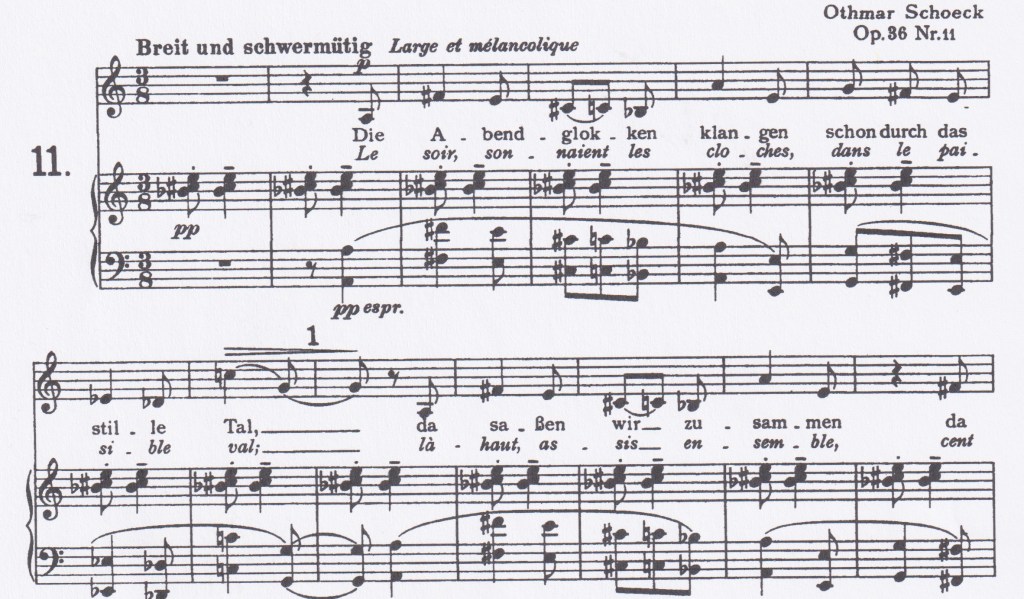

Depuis 1917 il est au pupitre de l’orchestre symphonique de St-Gall et se lie d’amitié avec Fritz Brun, musicien de Berne, et Hermann Hesse, avec qui il partage la peinture et la nostalgie de l’Italie. Parmi les lieder de cette période on cite souvent son opus 36 de 1923 : L’Élégie sur des textes de Lenau et d’Eichendorff pour baryton et orchestre – une pérégrination à travers les atmosphères changeantes de la nature et les états d’âme d’un moi tourmenté, en désespoir face au déclin de l’amour. On ne pourra s’empêcher d’y entrevoir la « Winterreise » de Schubert. A part les parties aux harmonies mielleuses Schoeck ne recule pas devant les sonorités dissonantes, aux sauts de septièmes majeures et aux lignes chromatiques. Dans « Vesper » le triton des cloches du soir scande le chant descendant doublé par l’assombrissement inquiétant des octaves en profondeur dans les cordes :

« Vesper » – réduction pour piano

ou alors ces accords dissonants collés au si-bémol dans « Mondlicht » :

Cependant l’œuvre vocale schoeckienne culmine dans l’opus 47 intitulé Notturno de 1933 pour baryton et quatuor à cordes, une oeuvre passée dans l’oubli après 1935 et ressuscitée en 1968 par Dietrich Fischer-Dieskau. Composé de 9 Lieder sur Lenau, 1 Lied sur Keller et 4 interludes instrumentaux, ce ’Notturno’ reprend en partie le genre de peinture déjà évoqué dans ‘Élégie’ : tableaux d’une nature automnale, atmosphère crépusculaire, le bonheur qui se dérobe, la solitude et l’harmonie déjouée. La polyphonie souvent polytonale des interludes annonce ou répercute les pulsions du poète – et voilà que l’enchaînement d’accords diminués en dégringolade et rythmiquement bousculés dans l’interlude reflètent l’excitation du rêveur sortant du cauchemar dans le texte Le rêve était si sauvage :

LES OPÉRAS

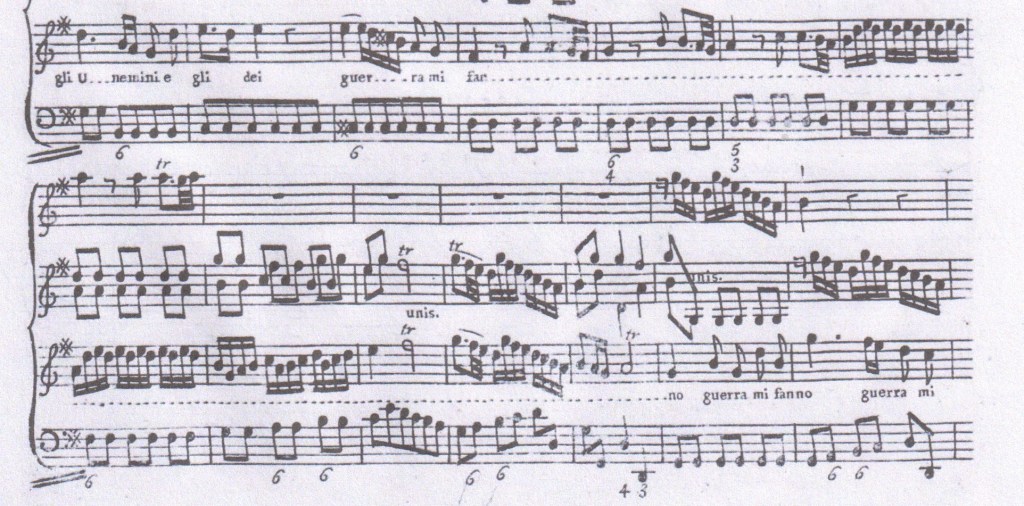

Après la guerre de 1914-18 Schoeck séjourne régulièrement à Brissago, entouré de ses amis, dont Armin Rüeger, le librettiste de ses futurs opéras. Cherchant un sujet d’opéra il retient la proposition de ce dernier : « La Vénus d’Ille » de Mérimée, la nouvelle-jumelle du « Marmorbild » d’Eichendorff. Aussitôt dit aussitôt fait ! Entre le Tessin et Genève, notre compositeur progresse dans la partition de Venus, emballé par le drame du héros qui succombe à la beauté froide de la statue, pendant que Schoeck est empêtré lui-même dans une passion tumultueuse pour la pianiste Mary de Senger. La critique a relevé le côté autobiographique de cet opéra, ce que Schoeck a même avoué dans une lettre. – Horace, le fiancé honnête va payer de sa vie son envoûtement pour la Vénus en bronze – l’individu tenaillé entre les conditions serrées d’un quotidien bourgeois étouffant et les charmes de la beauté, de la vérité dans l’art. Comme prélude aux fiançailles de Horace l’opéra nous emporte dans une scène bucolique et printanière de jubilation où le bonheur semble à portée de main. La ligne mélodique ailée dans les violons au début et reprise ensuite par la fiancée semble comme un écho au fameux aria rosa del ciel, vita del mondo…de l’Orfeo de Monteverdi.

Extrait de la scène initiale (aria de Simone : les prés fleurissent, l’homme et les oiseaux chantent la grandeur et la bonté de Dieu…)

Au moment fatal où Horace se prosterne devant la statue nous entendons le leitmotiv de Vénus, émergeant d’abord des graves (alto solo), puis au violon solo :

Horace : « Toi, Divine, Éthérée, Grâcieuse, Beauté surhumaine… ! »

Avec l’étreinte de la statue Horace s’écroule en expirant devant un décor sonore strident aux accords dissonants au fortissimo, un point culminant qui s’évanouit aussitôt dans quelques dernières palpitations vaporeuses au pianissimo dans les graves (l’arrêt du cœur ?).

La création de Venus en mai 1922 à Zurich remporte un triomphe. La NZZ parle d’une « inspiration grandiose et géniale » et qu’« un Richard Strauss devrait déposer les armes devant ceci. » Depuis qu’il a rencontré en 1925 la jeune cantatrice allemande Hilde Bartscher Schoeck il se sent hanté par l’idée du mariage : c’est que Hilde refuse le concubinage. L’affaire s’accompagne de roucoulements dans la presse de Zurich, et les parents de Schoeck reçoivent la fiancée de manière froide. Après les noces le mari ne renonce pas à ses tournées nocturnes entre amis, ne pouvant se plier au corset conjugal.

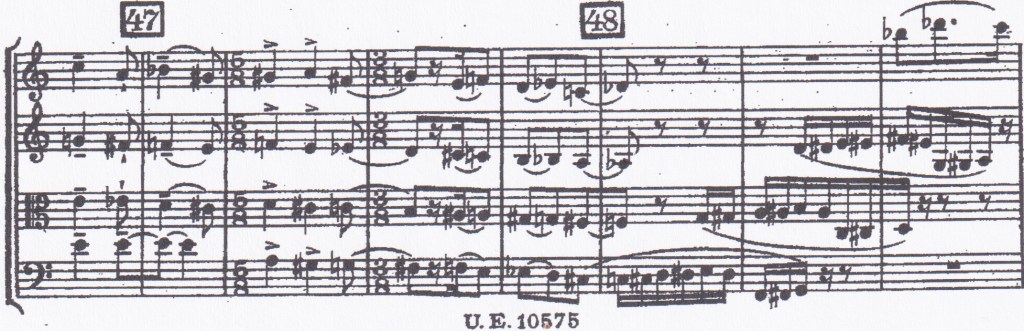

Face aux problèmes pécuniers son ami et futur biographe Corrodi lui propose un nouveau sujet, la Penthesilea de Kleist – une aubaine ! Schoeck est fasciné par la matière où la rationalité risque de chavirer face à la fureur, une vision de la tragédie classique et ravivée dans l’expressionnisme depuis la guerre de 1914-18.Afin de faire ressortir au mieux la dichotomie entre la circonspection et le déchaînement Schoeck va opérer ces contrastes entre les harmonies incongrues aux rythmes délirants et des sonorités diatoniques réconciliantes, comme p.ex. l’échafaudage des accords dans la scène finale de la mort. Au moment où Achille déclare à la reine des Amazones son admiration il prononce le nom comme un épanchement en sourdine, ce leitmotiv à grandes intervalles soutenues par des accords discrètement dissonants :

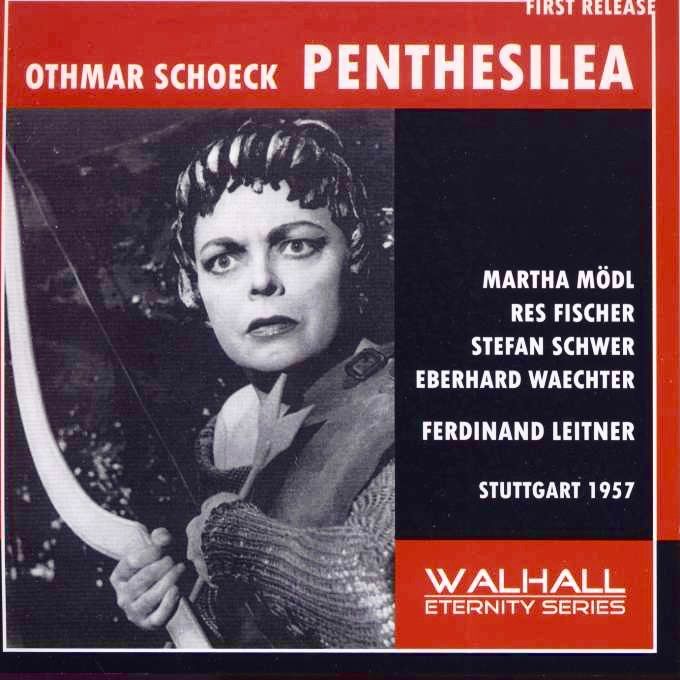

Les écueils de cet opéra ? L’orchestre comprend d’innombrables cuivres à côté du registre rythmique amplifié, deux pianos en plus – un appareil sonore gigantesque, sans parler des parties vocales extrêmement difficiles à maîtriser. C’est finalement à l’Opéra de Drèsde où a lieu la création en janvier 1927 devant un public enthousiaste, mais commentée par une presse ouvertement désobligeante. Schoeck rentre en Suisse hors de lui. – Quoi qu’il en soit, Penthesilea reste le plus populaire des 6 opéras du compositeur.

La montée du nazisme allemand suscite en Suisse des réactions controverses. Entre amis intimes Schoeck s’amuse à blasphémer contre le culte nazi. Néanmoins un ‘Festival Schoeck’ de 1934 à Berne attire de nombreux journalistes allemands qui se surpassent en éloges comme p.ex. ce critique venu de Munich qui dit de Schoeck qu’il « semble caractériser l’artiste germanique d’ascendance alémanique. » Ce succès de Berne lui vaut des concerts et des opéras programmés en Allemagne et un prix prestigieux en 1937 à l’université de Fribourg-en-Brisgau, décerné par son recteur nazi – un événement qui va sensiblement endommager la réputation de notre compositeur dans son pays.

Après la guerre Stefi Geyer joue son concerto pour violon lors d’une semaine ‘Schoeck’ à Zurich – et son concerto pour cor sera diffusé en Angleterre grâce à Dennis Brain, le premier corniste de l’époque, et Dietrich Fischer-Dieskau devient le promoteur des œuvres pour baryton. En même temps Schoeck peste contre la modernité, l’américanisation de la vie et la suprématie de la machine, tout comme contre les courants nouveaux comme la dodécaphonie ou la musique sérielle. Sa composition « Maschinenschlacht » sur un poème de H. Hesse est une raillerie contre « ces machines imbéciles ».

Sur le plan privé la vie conjugale périclite, mais il adore sa fille Gisela qui deviendra cantatrice et pianiste. Pour son 70e anniversaire de 1956 le monde musical suisse monte partout des programmes consacrés aux œuvres d’Othmar Schoeck : les opéras Penthesilea à Bâle, Venus à Zurich, Massimilla Doni à Berne et Don Ranudo à St-Gall, sans parler des distinctions venues d’Allemagne.

Mais sa santé se dégrade, il sort de plus en plus rarement. C’est finalement la grippe de 1957 qui l’emporte. Les funérailles sont célébrées à grande pompe dans la cathédrale de Zurich avec l’orchestre de la Tonhalle.

Othmar Schoeck au pupitre Après la mort du compositeur ses amis et promoteurs fondent la « Othmar-Schoeck-Gesellschaft » dont font partie des musiciens, des musicologues et des personnalités de la culture. Schoeck n’a pas disparu des programmes, ses œuvres sont toujours d’actualité dans les concerts publiques et radiophoniques.

S O U R C E S :

Hans Corrodi, Othmar Schoeck, éd. Huber, Frauenfeld/Leipzig 1936 (dont les extraits de partition)

Werner Vogel, Othmar Schoeck, Atlantis, Zürich/Freiburg 1976

Stefan Kunze/Hans Jürg Lüthi, Auseinandersetzung mit Othmar Schoeck, Atlantis Musikbuch-Verlag, Zürich 1987

Beat Föllmi, Othmar Schoeck, éditions Papillon, Thônex-Genève 2013

ENREGISTREMENTS sur YOUTUBE :

Sérénade op. 1 – vidéo (A. Alvarado, Alma Mahler Kammerorchester)

Concerto pour violon op. 21 – audio (Bettina Boller)

Quatuor à cordes op. 23 – audio (Neues Zürcher Quartett)

«Nachklang» /Eichendorff – audio (Nathan Berg)

Élégie – 3 versions audio dont l’une avec partition (Andreas Schmidt)

Notturno – audio (N. Tüller, Berner Streichquartett)

Vénus – audio avec partition (Philharmonische Werkstatt Schweiz)

Penthésilée – vidéo (Oper Düsseldorf – vidéo amateur) + audio du CD (Stuttgart, F. Leitner) et div. audios de la Suite

Concerto pour cor – audio avec partition (Dennis Brain / Paul Sacher)

Voir aussi les nombreux CD’s à trouver sous ‘Othmar-Schoeck-Festival’

-

Frank Martin et son oratorio de Noël

Genève – le « havre de paix » pour les ancêtres de Frank Martin de Montélimar qui se sont réfugiés aux bords du Léman lors des persécutions huguenotes du 18e siècle. Le père de Frank, pasteur et amateur de musique, offre à ses 10 enfants une vie aisée, enrichie d’activités artistiques qui accompagnent les jours de fête. – En 1900 le petit Frank va connaître les psaumes luthériens et – très tôt – la musique sacrée de J.S. Bach dont la « Passion selon St-Matthieu » déclenche en lui un bouleversement qui laissera durablement ses marques.

Au seuil du 20e siècle les programmes des concerts de Genève se conforment toujours au canon de la musique classique allemande, si bien que les premières compositions du jeune Martin naviguent dans le sillage du post-romantisme du genre Strauss ou Mahler.

Frank Martin avec Yehudi Menuhin (© Frank Martin Foundation)

Au cours des années du lycée – qui réveille son intérêt pour la physique – Martin perfectionne son piano et se confie, en privé, au professeur de composition qu’il va considérer plus tard comme son plus grand maître : Joseph Lauber (d’origine lucernoise, enseignant au Conservatoire de Genève et directeur de l’Opéra).

Frank Martin avec son ancien professeur Joseph Lauber Après les premiers tâtonnements comme compositeur de musique de chambre notre jeune homme se sent attiré – à 23 ans – par les mystères de la foi. Mais composer de la musique sacrée de va pas de soi. Martin en parlera plus tard dans une conférence : Quel est le message d’une œuvre sacrée au 20e siècle ? Il s’agit de se confronter à une problématique que les anciens maîtres de chapelle qui composaient sur commande ne connaissaient pas. Une messe, une cantate, vont-elles servir la liturgie ? Si oui, leur langage moderne pourra-t-il entrer dans le cœur des fidèles ? Ou alors : s’agit-il d’œuvres d’art qui se suffisent à elles-mêmes, destinées aux concerts ? Et encore : pourront-t-elles toucher les émotions de l’auditoire ? « Chaque auditeur considérera son œuvre d’un point de vue différent, et ce n’est guère que chez ceux qui ont, en face de la religion, la même attitude que lui-même que l’auteur risque de trouver une véritable adhésion à son œuvre… » (causerie à Bâle le 2 mai 1946).

Frank Martin invité chez Paul et Maja Sacher à Schönenberg/Pratteln près de Bâle en 1945 (à gauche Elsa Cavelti-alto-, au milieu Paul et Maja Sacher, à droite Arthur Honegger) – © Frank Martin Foundation

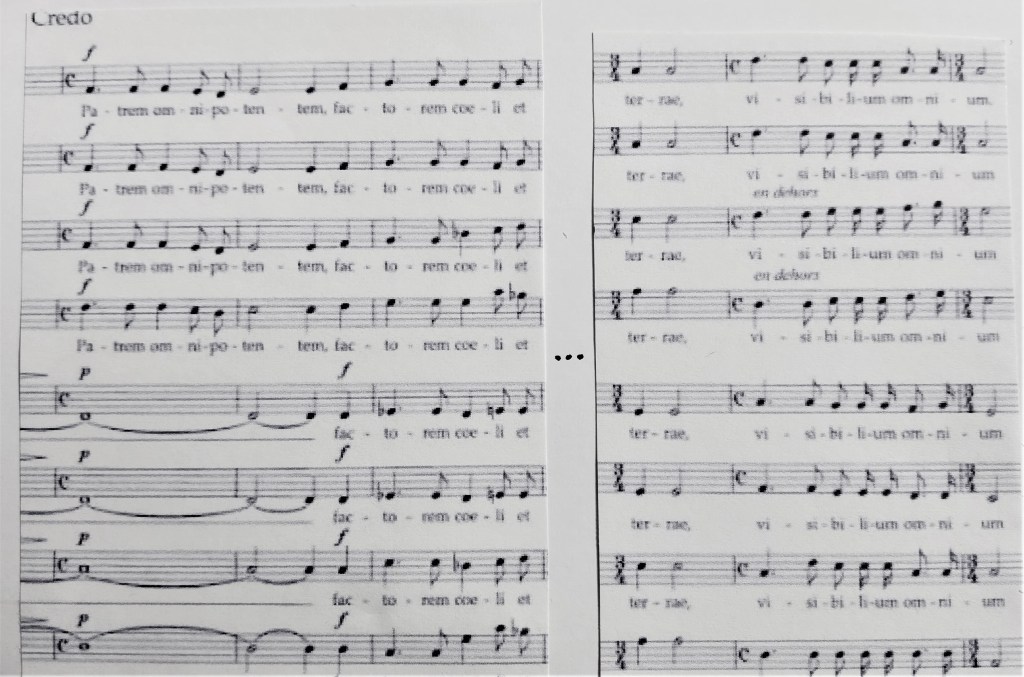

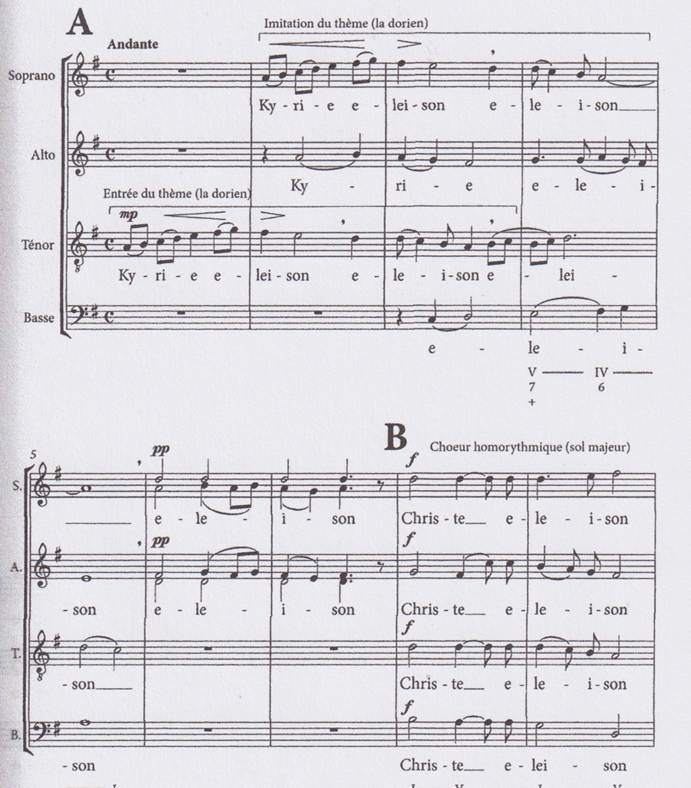

Martin se propose de composer une messe quasiment pour lui-même, ne voulant pas la publier. Sa MESSE POUR DOUBLE CHŒUR A CAPPELLA répand une atmosphère de sérénité, une œuvre fluide, conduite à base de structures simples et conformes au principe « 1 syllabe = 1 note », principe illustré p.ex. dans le « Gloria » au chœur homophone sur les paroles « …patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium. » :

Les mélismes, par conséquent, se font rares, si ce n’est la partie exubérante du Gloria, ou alors l’imploration du Kyrie initial où la charpente du mode dorien est manifeste :

La partition équilibrée et lumineuse avance dans un univers harmonique basé sur les modes ecclésiastiques.

La Natalité mise en musique

Pendant 200 ans la célébration de Noël a été dominée par le « Weihnachtsoratorium » de J.S. Bach, quelques cantates ou oratorios de Noël du 19e siècle mis à part (Berlioz, Saint-Saëns, Liszt, Rheinberger).

La CANTATE DE LA NATIVITÉ de 1929 (appelée plus tard « Cantate pour le temps de Noël ») n’aura pas la bénédiction d’Ernest Ansermet et finira dans les tiroirs. Cette œuvre pour chœur, orchestre de chambre et orgue se distingue par la sobriété des moyens et par l’articulation parfaite du texte. La 1ère partie remonte aux psaumes de l’ancien testament (titre « L’Avent ») où les choristes chantent à pleins gosiers et à l’unisson les paroles adressées au peuple juif : « Préparez au désert le chemin de l’Eternel…une route pour notre Dieu ! », une formule simple de 5 notes (à l’intérieur de la quinte) qui s’imposent contre le brouhaha de l’orgue et son jeu houleux (le chaos du monde d’avant la venue du Christ ?). La déclamation du texte s’accélère dans la partie « Promesse », tandis que « La Nativité » retrouve un rythme plus clément, aux harmonies quasiment séraphiques, pour culminer dans les versets « …et Marie observait soigneusement toutes les choses et les repassait dans son cœur», chantés sur une note aiguë au ralenti, soutenus par quelques accords de l’orgue posés discrètement et à pas retenus. – Le chœur final se lance dans des mélismes jubilatoires (« Béni soit le nom de l’Eternel… ») pour aboutir à des harmonies de plus en plus somptueuses sur les paroles de louange « Louez l’Eternel, sa gloire est au-dessus des cieux… ».

Mosaïque du 13e s. de Pietro Cavallini (Santa Maria die Trastevere, Rome) – dom. publ.

LE MYSTÈRE DE LA NATIVITÉ de 1957-59, 30 ans après la cantate, fait partie des trois grandes œuvres dramatiques : « La Tempête » (Shakespeare) de 1952-55 et « Monsieur de Pourceaugnac (Molière) de 1961-62. La thématique de Noël avec son message du salut a toujours intrigué le compositeur, si bien qu’il s’y remet à l’âge de 67 ans, domicilié depuis 11 ans en Hollande, le pays de sa femme.

Pour son nouvel oratorio il a recours à un texte du 15e siècle, le « Mystère de la Passion » d’Arnoul Gréban, un de ces nombreux jeux-mystères du moyen âge que l’on jouait sur le parvis des cathédrales, destinés à l’édification des fidèles, non sans un brin de divertissement. Martin a tiré du texte le Prologue et le Premier Jour qui embrasse la Terre, l’Enfer et le Paradis. L’ayant conçu comme une espèce d’opéra sacré le compositeur définit les didascalies jusqu’à des détails infimes, demandant un décor à la manière d’une mosaïque byzantine ou des vitraux gothiques, où vont figurer le créateur, les anges, le paradis, le gouffre de l’enfer – et la terre où se déroulent l’Annonce faite à Marie et la Nativité.

Tout en parlant un langage contemporain la musique doit toucher le public par ses structures d’accès facile, un principe déjà respecté dans « Golgotha » une dizaine d’années avant. Les lignes déclamatoires des versets chantés s’accompagnent souvent d’une couche de sons prolongés comme un tapis déroulé, et l’effet dramatique de certains passages est réalisé par un échafaudage d’accords majeurs montant en crescendo.

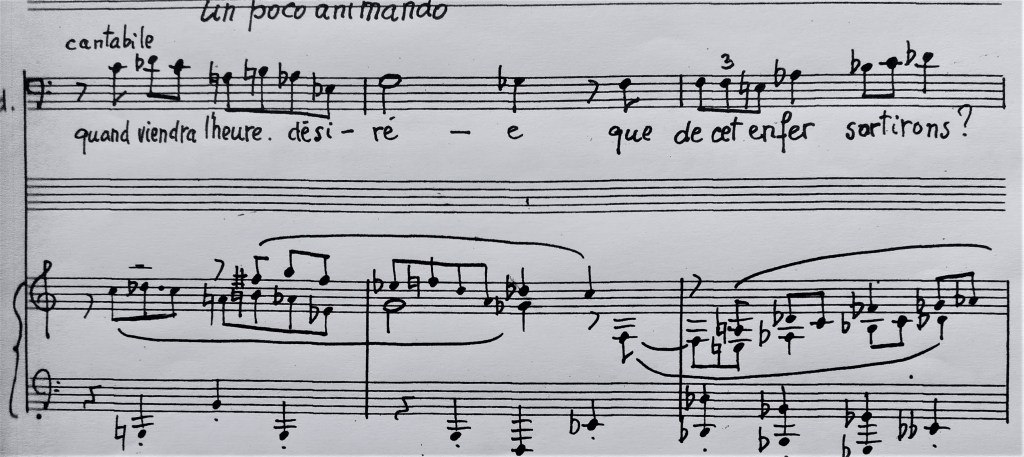

Pour commencer l’ange Gabriel (basse) vient formuler AU PARADIS ses louanges à l’adresse du créateur. Ses paroles suivent la série de 12 sons, reprise telle quelle par le « petit chœur » à la progression homophone, le tout enguirlandé par les figures de voltiges dans les bois. – Lorsque nous descendons dans LES LIMBES (une zone d’attente figurant une sorte de purgatoire) la musique mobilise toutes les ressources expressives : Adam (baryton) chante plein d’ardeur, ses paroles « quand viendra l’heure désirée que de cet enfer sortirons ? » sur une ligne quasi-dodécaphonique (d’ailleurs un leitmotiv dans cet oratorio) à l’unisson avec une voix des bois et en doublure légèrement décalée par le hautbois :

Eve (soprano) y répond par des cris de désespoir répercutés par des sonorités glissantes, déchirantes, pour déboucher sur un « Hélas ! et quand sera-ce ? Hélas ! » Arrivés SUR TERRE nous pénétrons dans la vie du couple de Joseph (baryton) et Notre-Dame (soprano) où le jeune fiancé rappelle à son amour le devoir de la prière, une scène d’intimité, ébranlée par l’irruption de l’ange Gabriel pour ‘L’Annonciation faite à Marie’, à laquelle la Vierge répond humblement, en voix solo, sur une série de 12 sons pure, avançant par intervalles serrés et avec retenue :

La visite auprès de sa cousine Elisabeth (alto), enceinte elle aussi par miracle divin, culmine dans un moment d’extase où Marie (Notre-Dame) chante un très beau « Magnificat » : « Mon âme magnifie Dieu, et mon esperit se réjoye… » sur des mélismes dans les aiguës, accompagnés des fioritures de la flûte.

La descente AUX ENFERS nous parachute dans une nuit de Walpurgis où Satan et ses co-diables s’entre-déchirent dans leurs rivalités, des débats de cris et de discours grinçants accompagnés de bruitage – des minutes de relaxe pour le public.

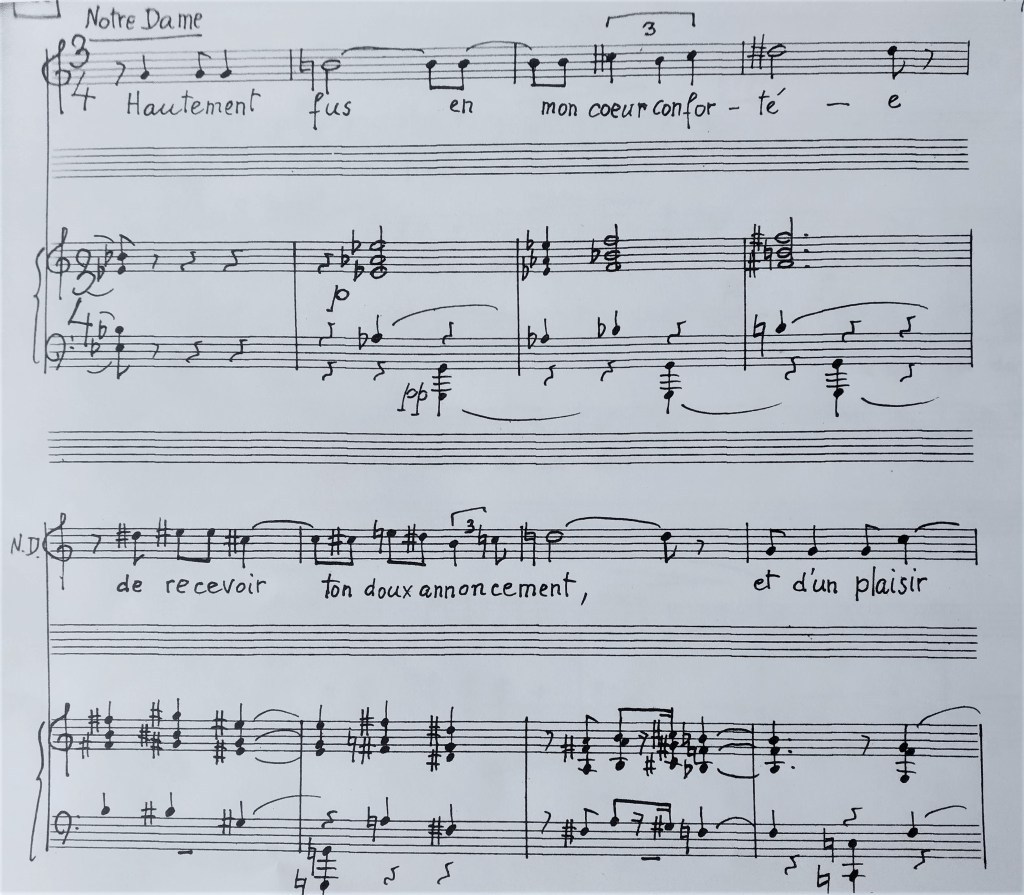

EN BÉTHLÉHEM : Au moment de l’accouchement Marie est prise d’une angoisse, mais voilà que l’approche des anges couvre la scène d’une harmonie céleste par les sons graduellement descendants et leur chant biblique « Et incarnatus est (…) et homo factus est » suit une ligne mélodique qui rappelle le chant grégorien, soutenue par un halo d’accords majeurs en pianissimo dans les graves et proches des sonorités du premier baroque vénitien. Et Marie de reprendre son « Magnificat » sur les paroles « Hautement fus en mon cœur conforté de recevoir ton doux annoncement », un air initié sur la cellule mélodique déjà rencontrée avant et portée par les accords majeurs enchaînés en douceur :

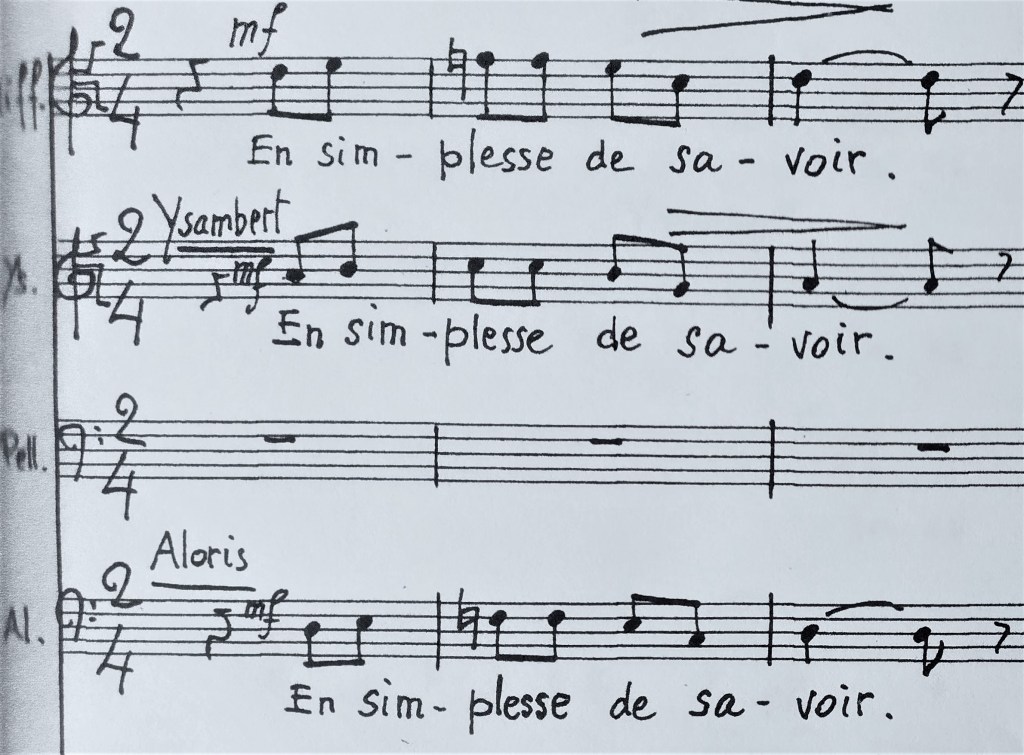

Les bergers (ténors) préparent cependant leur dispositif contre les loups avant de monter la fête sur une musique champêtre, une ronde à la structure de la Renaissance : mélodie binaire, fortement rythmée et prédominance du tambour. – Descendu du ciel l’ange Gabriel vient leur annoncer l’événement, un récitatif linéaire, très solennel. Ainsi les deux chœurs seront saisis d’une jubilation sur un « Hosanna » chanté sur des mélismes décalés par le petit chœur et – en parallèle – des accords majeurs au crescendo et enchaînés de manière pathétique (à la Richard Strauss) par le grand chœur. Les bergers sont à peine arrivés devant la crèche que le compositeur vient leur attribuer le cantique d’adoration « En simplesse de savoir / Tu es le roi de tout le monde », un chant rudimentaire aux brefs passages calqués sur les premiers modèles à 2 voix du chant grégorien (Les tropes ou l’organum) où la mélodie (le cantus firmus) est doublée par la quinte ou la quarte parallèle :

deux extraits aux quintes et aux quartes parallèles

Avant l’arrivée des trois Mages le texte fait intervenir le prophète Siméon (basse) avec sa lamentation « O vieillesse, état de rudesse… », un cantique lugubre soutenu par les registres graves (accords mineurs et cantilène languissante du basson) qui rappelle à Dieu sa promesse de la venue du Messie. D’autre part, lors de LA PRÉSENTATION AU TEMPLE Siméon vient exprimer sa gratitude, son vœu étant exaucé : « O Sire, laisse désormais ton servant reposer en paix, car mes yeux ont vu ton salut… » – une déclamation linéaire, accompagnée d’accords majeurs retenus en douceur, non sans annoncer à Jésus son futur martyre : « O, cher enfant, com dure voie tu auras encore à passer ! », ceci sur un point d’orgue au pianissimo, mystérieux et angoissant.

La scène au temple débouche sur la jubilation du grand chœur, du petit chœur et des solistes sur un « Gloria » final homophone, aux accords majeurs gradués vers un fortissimo : « Tu es notre salvation….Hosanna ! In excelsis ! », une musique finale limpide, diatonique, touchant au maximum les émotions du public.

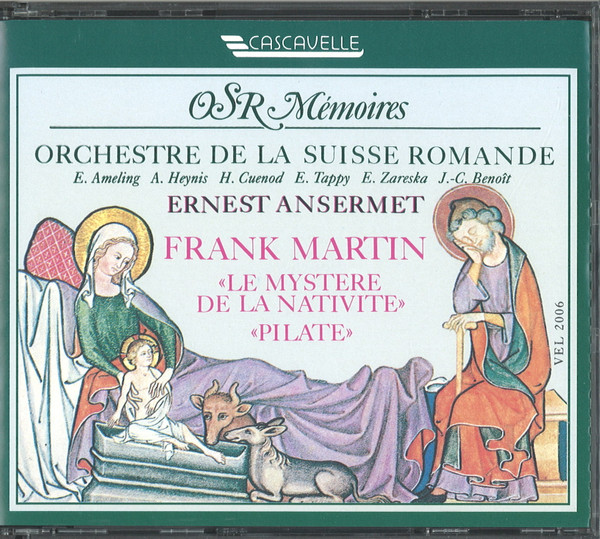

un « Hosanna » jubilatoire appuyé sur les accords en majeur montés en gradins La création du « Mystère de la Nativité » aura lieu le 23 déc. 1959 à Genève, sous la direction d’Ernest Ansermet, suivie par l’enregistrement du disque.

à droite: Frank Martin là 80 ans dans le jardin de son domicile à Naarden, Hollande (interview de la rts – © Frank Martin Foundation)

S O U R C E S :

Bernhard Billeter, Frank Martin, Huber Frauenfeld 1970

Bernhard Billeter, Die Harmonik bei Frank Martin, Paul Haupt Bern 1971

Maria Martin-Boeke, Souvenir de ma vie avec Frank Martin, L’Âge d’Homme Lausanne 1990

Interview télévisée avec Maria Martin-Boeke (en hollandais/anglais)

Quelques documents de la Radio-Télévision Romande

Les extraits de partition son tirés du fac-simile de la partition originale du compositeur où le texte reproduit l’orthographe du 15e siècle (Universal-Edition, sans date)E N R E G I S T R E M E N T S :

Messe pour double choeur a cappella : nombreux youtubes, 1 youtube avec partition

Cantate pour le temps de Noël : youtube audio du disque (série « musiques suisses »)

Le Mystère de la Nativité : disque sous E. Ansermet (cf. supra) et youtube audio -

Henriëtte Bosmans – pianiste-étoile et compositrice au Concertgebouw d’il y a 100 ans

Fille de Henri Bosmans – 1er violoncelliste de l’orchestre du Concertgebouw (nouvellement fondé) et de la pianiste Sara Bosmans Benedicts, professeure au conservatoire – Henriëtte est née à Amsterdam le 6 décembre 1895. A côté de ses engagements au sein de l’orchestre le père est un chambriste passionné et a formé avec Julius Röntgen (piano) et Joseph Cramer (violon) le trio qui jouera le Triple Concerto de Beethoven en solistes. – Henriëtte sera éduquée par sa mère, le père ayant succombé à la tuberculose en 1896. Que la fille reçoive le meilleur soutien possible ! Dans une interview de 1832 Henriëtte évoquera l’atmosphère musicale dans laquelle elle a grandi : « Ma mère s’est souvent produite comme pianiste et au cours de sa carrière elle était toujours en contact avec des musiciens éminents comme Willem Kes, Julius Röntgen, avec Joseph Joachim et plus tard avec Carl Flesch (…) Une personne qui ne pratiquait pas la musique ne comptait pas dans mon imagination d’enfant. La musique n’existait pas comme domaine à part, mais comme vie à part entière. » Rien d’étonnant alors qu’elle progresse très vite au piano sous la tutelle de sa mère, avant de décrocher son diplôme de pianiste « cum laude » à 17 ans à Utrecht. Son interprétation d’un concerto de Mozart avec l’orchestre de la ville d’Utrecht fait mouche, sans parler de la Burlesque de R. Strauss. Ces succès pianistiques sont un grand encouragement, mais Bosmans veut aller plus loin : Elle suit les cours du compositeur Willem Pijper et du professeur J.W. Kersbergen pour l’harmonie et le contrepoint. Parmi les toute premières compositions à 19 ans pour pour piano, le Caprice (con delicatezza) en la-mineur dédié « à ma mère » est comme une minauderie, une pièce légère qui invite à la danse. Les morceaux plus étoffés ne vont pas tarder : à 23 ans elle va dédier à son professeur sa Sonate pour violon et piano, une œuvre où dès les premières mesures le pianiste se lance vigoureusement et à pleines mains sur le clavier, une ouverture non loin d’un Brahms ou d’un Strauss. Bosman la joue immédiatement en création avec Ferdinand Helman dans une salle d’Amsterdam. Quant à la Sonate pour violoncelle et piano de 1919 la compositrice pourra se réjouir d’une répercussion accrue. Après un début martial aux accords tapageurs le violoncelle adopte un ton suppléant par une ligne chromatique descendante au-dessus du clapotis délicat du pianiste.

Dans l’Allegretto le violoncelle maintient le mouvement perpétuel des entrelacs autour d’un demi-ton pour soutenir les accords mystérieux légèrement debussystes comme des coups de cloches au lointain. Un Adagio angoissant est suivi par l’Allegro molto e con fuoco, une danse enjouée basée sur le sautillement des tritons – des croches soit légèrement toquées soit puissamment piétinées dans les graves comme pour se racler la gorge. Vers la fin les deux musiciens se relancent allègrement les bribes thématiques de la sonate avant que la reprise de la fanfare initiale referme le cercle. – Les inspirateurs de cette sonate : les violoncellistes Marix Loevensohn (son partenaire lors de la création) et Frieda Belinfante (sa partenaire intime pendant 7 ans). Loevensohn est également le dédicataire de son Concerto pour violoncelle No. 1 dont la maîtrise dans l’orchestration est le fruit de ses études sur Carmen de Bizet avec Frederick Lamond (pianiste écossais) et avec le compositeur Cornelius Dopper (directeur-assistant du Concertgebouw). La critique y souligne la qualité de l’inspiration et la maîtrise technique de la partition en admirant cette oeuvre d’une jeune Hollandaise de 26 ans. Les parties orchestrales tonitruantes du début alternent avec des sonorités très retenues qui mettent en valeur les cantilènes du soliste aux lignes méandriques. Ces séquences du soliste s’élancent souvent vers des cabrioles virtuoses d’allure improvisatrice, mais ensuite son chant nostalgique s’harmonise parfaitement avec les douceurs du sound romantique de l’orchestre. Bosmans place le mouvement lent curieusement à la fin (comme d’ailleurs aussi dans son 2e concerto). Dans ce Lento moderato l’orchestre s’impose vigoureusement d’emblée avec des volutes ascendantes à l’unisson que le soliste reprend à son tour, en somme une musique portée davantage par une impulsion dramatique que par la rêverie.

la salle du Concertgebouw d’Amsterdam

Dans les années 1920 Henriette Bosmans se produit comme pianiste dans plusieurs villes de son pays, jouant du Bach et du Mozart, mais aussi le concerto de Grieg et le 4ème de Beethoven. La soliste du Concertgebouw suscite beaucoup de commentaires élogieux dans la presse. Et la pratique du trio avec piano lui tient également à cœur, surtout quand elle exécute en public son propre trio de 1921. Parmi les rares compositions de cette période la presse a retenu son 2e Concerto pour violoncelle dédié à Frieda Belinfante qui la joue en création à Haarlem en 1924 et le Poème pour violoncelle et orchestre dédié – comme son 1er concerto – à Marix Loevensohn qui va le créer en 1927 au Concertgebouw sous la baguette de Pierre Monteux. La critique y voit une vraie « nouveauté » d’une musicienne qui « chérit » le violoncelle, une œuvre émotionnelle qui parle directement du cœur, où l’orchestre célèbre un sound digne d’un Massenet et où on met en valeur les potentialités de l’instrument soliste – un hommage à son père décédé jeune. La pièce évoque le souvenir du Poème pour violon et orchestre d’Ernest Chausson (1893), d’autant que l’œuvre de Bosmans semble comme calquée sur celle Chausson, du moins dans sa structure d’ensemble : d’abord l’introduction orchestrale dense, puis le soliloque lyrique du soliste avant que s’installe le dialogue avec l’orchestre. L’entrée du violoncelle rappelle les chants religieux juifs par sa cantilène qui s’agrippe à la dominante du ré-majeur – un lointain écho du Schelomo d’Ernest Bloch de 1912 ? La popularité de ce Poème tient en partie de la beauté des cantilènes du soliste, mais d’autre part au langage toujours ancré dans la tradition du romantisme allemand (le coloris de l’instrumentation, les emphases dans les cordes et les modulations à la Strauss ou Mahler. – Willem Pijper tâche de la familiariser son élève avec les courants contemporains (elle avait déjà exécuté son Concerto pour piano en public), si bien qu’à la fin des années 1920 Bosmans réussit à intégrer de nouveaux éléments dans ses compositions comme la polytonalité ou la polyrythmie dont elle livre le premier spécimen avec les Trois Lieder sur des textes allemands de 1927, une adaptation d’une vieille poésie chinoise dont s’était déjà inspiré G. Mahler dans son Lied von der Erde de 1908. Stimulée par l’enseignement de Pijper elle lui dédie son Quatuor à cordes dont la valeur va éclipser d’autres créations lors d’un concert de chambre. Mais la composition la plus réussie de la période est dans doute son Concertino pour piano et orchestre dédié à Pierre Monteux et créé par elle-même au Concertgebouw en janvier 1929. La Société de Musique contemporaine de Genève demande que ce concertino soit exécuté lors du prochain festival – et c’est encore Bosmans qui l’y présentera sous la direction d’Ernest Ansermet. Le ‘martellando’ de son Vivo initialrappelle de loin les concertos de Prokofiev par le drive fortement rythmé, syncopes comprises et aux changements de mesure :

mesures 9-13 du 1er mouvement

Mais c’est surtout dans l’harmonie qu’elle manifeste son ouverture vers la modernité, une tonalité mise à l’épreuve de façon audacieuse. La biographe Ellen Looyestijn y révèle des assonances debussystes au niveau des accords échafaudés au-delà de l’octave et d’autre part l’influence de son maître Pijper à propos de l’instrumentation qui n’admet pas les explosions stridentes. Elle souligne la beauté des dialogues entre les bois et le soliste et la fréquence d’un sound feutré des cordes. L’Andante nous emmène dans des sphères orientales par une ligne mélodique pentatotonique du piano déposée délicatement à l’octave, et au dernier mouvement (Molto vivo) Bosmans reprend l’allure du Vivo initial avec son staccato et ses changements rythmiques le long d’un martellando aérien.

Henriëtte Bosmans et Frieda Belinfante en 1928 Le succès est tel que la compositrice jouera la pièce encore sous les baguettes de Mengelberg, van Beinum et van Otterloo. Pour la compétition de composition du Concertgebouw Bosmans écrit une autre pièce à succès : sa Pièce en concert pour flûte et orchestre de chambre dédiée à Johan Feltkamp, le flûtiste qui vient d’épouser la violoncelliste Frieda Belinfante, la compagne de Bosmans pendant sept ans. Les critiques attestent à la compositrice une nouvelle perspective par le travail intellectuel derrière cette musique et une parfaite maîtrise dans le traitement des solos de la flûte entre les pulsations de l’orchestre et les cantilènes lyriques intermittentes.

Si la Bosmans s’est engagée pour la musique contemporaine c’est grâce au violoniste Francis Koene qu’elle épouse en 1934 et qui réussit à la convaincre d’exécuter avec lui le Kammerkonzert für Klavier und Geige mit Bläsern d’Alban Berg. Henriette écrit ensuite une œuvre concertante pour son mari qui pourtant ne pourra plus la jouer, ayant succombé à une tumeur du cerveau en 1935.

Henriëtte Bosmans avec son mari Francis Koene Ce décès plonge la musicienne dans une profonde tristesse, ses inspirations semblent taries, histoire de réactiver le piano, mais pour une artiste juive l’occupation allemande en 1941 change évidemment la donne. Elle songe – comme beaucoup de musiciens juifs hollandais – à émigrer aux États-Unis. Mais comme elle ne veut pas abandonner sa mère elle se produit dans des concerts inofficiels non-rémunérés, comme p.ex. le Brahms no. 2. Sa situation financière s’avère toutefois de plus en plus précaire. En 1943 sa mère est déportée à Westerbok et relâchée grâce aux interventions du chef d’orchestre Willem Mengelberg. Son ancien professeur Pijper lui offre un poste de professeure à Rotterdam, mais Bosmans refuse, voulant sauvegarder son indépendance. – Ce n’est qu’après la guerre qu’elle reprend du souffle, comme pianiste et comme compositrice et – à partir de 1947 – aussi comme journaliste. Bosmans rejoint le Comité Donemus pour la Nouvelle Musique. Ses articles portent non seulement sur la musique, mais sur des sujets culturels en général. Un commentaire détaillé sur Benjamin Britten conduira à une correspondance avec le compositeur anglais pendant plusieurs années où l’on échange des textes pour des compositions et des critiques. La pianiste va exécuter le Concerto de piano de Britten qu’elle trouve techniquement très difficile. Après la création elle écrit à Britten en se plaignant du chef d’orchestre von Raalte qui aurait détruit l’œuvre en la dirigeant beaucoup trop lentement : … »ce genre de directeur n’aurait jamais dû naître ! » C’est en partie à Britten qu’elle doit son goût pour la poésie à mettre en musique, surtout après qu’elle l’a entendu accompagner le ténor Peter Pears au piano. – Après la guerre elle découvre avant tout les poètes français comme Jacques Prévert ou Paul Fort avec leurs textes proche du quotidien des gens, soit des clins d’œil humoristiques sur les réalités banales, soit des accès mélancoliques. Le piano concrétise souvent le discours narratif de la voix, comme p.ex. dans ce poème d’amour d’André Verdet avec la métaphore d’une « barque qui tangue et roule… » :

voir la main droite qui figure le tangage de la barque

Dans le mezzo-soprano Noémie Perugia Bosmans a trouvé la partenaire qui la comble d’inspiration. Les performances de la cantatrice française lui révèlent toute la potentialité de la voix humaine. Le fait qu’elle donne des cours de chant au conservatoire d’Utrecht conduisent à une collaboration étroite avec Henriëtte Bosmans qui, elle, lui dédiéra une série de mélodies sur des textes français – et les deux musiciennes vont donner de nombreux récitals à partir de 1950 dont les critiques soulignent la parfaite harmonie entre les partenaires. A part les poètes français leur programme comprend un poème allemand de Heinrich Heine qui suscite l’admiration du public : « Das macht den Menschen glücklich » (c’est ce qui rend l’homme heureux). Mais le bonheur d’Henriëtte Bosmans ne va pas durer : En 1950 elle est atteinte d’un cancer d’estomac, ce qui ne la retient cependant pas de se produire encore l’année suivante avec son Concertino et d’accompagner Noémie Perugia une dernière fois le 30 avril 1952, le récital à la fin duquel elle s’écroule. Deux mois plus tard, le 2 juillet elle s’éteindra à l’hôpital.

S o u r c e s :

Juanita M. Becker, A biography of Henriëtte Bosmans, pianiste and composer, Edwin Mellen Press, New York 2016

Ellen Looyestijn, Henriëtte Bosmans, in «Zes vrouwelijke componisten» (traduit par J. Becker), Walburg Pers, 1991

-

J.S. Bach meets S. Gubaidulina

La violoncelliste et compositrice suisse Ursina Maria Braun, formée d’abord à la Haute École de Musique de Zurich et plus tard chez Clemens Hagen et Heinrich Schiff, a raflé plusieurs prix dans différents pays européens et participé à de nombreux festivals tels que les « Bachwochen » d’Ansbach ou de la Thuringe, le Stresa Festival ou le « Steirischer Herbst » de Graz. De plus elle occupe le 1er pupitre dans le Concentus Musicus de Vienne, l’orchestre le plus prestigieux en matière d’excécution historique. – Son penchant pour les contrastes dans le cosmos de la musique la pousse souvent à quitter le canon de la tradition classique, les antennes pointées vers des sphères sonores allogènes, ce qui a abouti aux enregistrements sur un même CD des extraits de Suites de Bach et des Préludes de Gubaidulina côte à côte.

Cet album est un véritable coffre aux trésors. Le violoncelle d’Ursina Maria Braun s’aventure dans un dialogue entre deux univers apparemment opposés, mais secrètement reliés par un message commun.

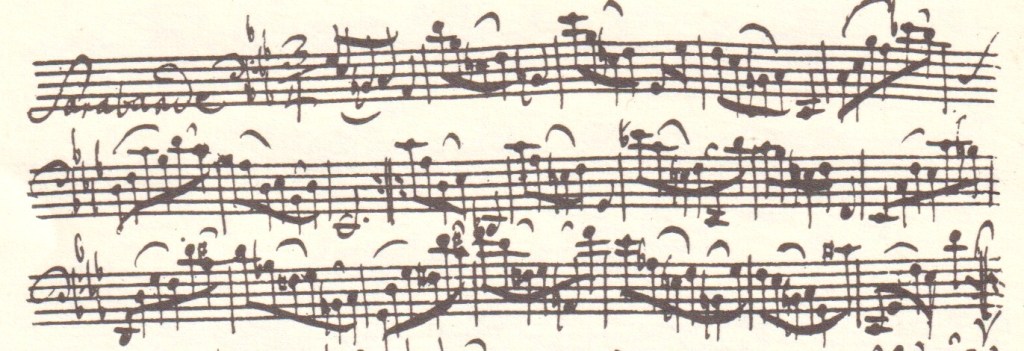

Créer la musique depuis le halo du silence : Telle la confession de la compositrice russe qui s’est terrée dans maison isolée loin de Hambourg. Déjà son Prélude 1 fait surgir des sons isolés vigoureusement articulés et entrecoupés par les pauses où ils s’évanouissent, pour glisser dans un ligne ascendante liée dont le dernier ton suspendu du fa-dièse s’accroche directement au coup d’envoi de l’Allemande de la 6ème Suite de J.S. Bach, un mouvement bourré d’accords sur trois cordes que la violoncelliste prend en arpeggiando sur un pied léger, les triples croches aux allures improvisatrices pour mettre en lumière le chant dans l’aigu. La juxtapposition des Préludes de Gubaldunia et des Allemandes de Bach fait transparaître en filigrane soit des corrélations soit des oppositions. Que l’instrument produise des sons vitrifiés près du pont, des glissandi jusqu’au sommet de la touche pour voltiger dans les sphères du flageolet moyennant des trémolos, ou des attaques corsées ans les graves, Ursina Maria Braun les maîtrise sans jamais brutaliser son violoncelle qui peut gémir, pincer tousser, faire tu tapage ou émettre des sons languissant enfliés dans les graves ou dans les aigus. L’Allemande de la 3ème Suite de Bach y oppose son allure dansante, à l’archet léger et ses tempi traités librement, les notes-pivots allongées comme piliers de la charpente. Afin d’explorer toutes les dimensions du son Gubaidulina de son côté accumule des pizzicati en double corde vigoureusement pincés suivis par des glissandi spectaculaires, puis des pauses pour scruter leur écho (Préludes 8 et 9). Les cordes graves se prêtent également aux mouvements circulaires autour de la friction d’un demi-ton en double-corde : le son au centre d’une centrifuge où circulent des trilles, des spiccati, des sixtes lanceés sur des montagnes russes chromatiques, tout en modelant le son isolé dans sa densité changeante. Comme nous voyons souvent dans ses œuvres orchestrales toute une panoplie d’instruments de percussion dignes d’un orchestre balinais (elle en possède une large collection) la Gubaidulina confie ici au violoncelle une jam session de batterie : des pizzicati à tous les niveaux et des frappes sans archet sur l’ensemble des cordes au rythme accéléré figurant le jeu du tambour. Notre soliste, spécialiste d’ailleurs de musique baroque, y répond par une exécution ‘historique’ de la 5ème Suite de Bach sur un violoncelle baroque au son opaque et parfois rugueux dans les graves, où elle s’engage pleinement dans les pratiques de l’époque : le caractère dansant en accentuant le rythme dans les structures linéaires, le traitement improvisateur des notes de fioritures, les notes-pivots qui s’évanouissent à peine articulées selon la technique des gambistes. A retenir ici la Sarabande dont la violoncelliste sait déplier les couches profondes avec son legato sur un ton presque pudique, sans aucun vibrato, d’une sobriété sans égal:

autographe d’Anna Magdalena Bach Si Bach avait conçu ses Suites comme vademecum pour les violoncellistes pour rapprocher leur technique de celle du violon, annoblies plus tard par Casals, les Préludes de Gubaidulina portent également un message technique, mais par la réunion des deux mondes Ursina Maria Braun les associe dans un dialogue quelque peu insolite, mais concevable si l’on tient compte du rôle de Bach dans la vie de la compositrice russe, avec au centre Art de la Fugue.

la pochette du CD enregistré en nov. 2024 chez Audite -

Louise Adolpha Le Beau (1850-1927): fidèle au romantisme – contre vents et marées

Rastatt 1840 : lithographie de Josef Durler

« C’est pour nous toujours une joie immense d’entendre cette artiste et compositrice richement douée quand elle exécute ses propres œuvres. Le jeu de cette pianiste est envoûtant, pénétré d’esprit, de chaleur, de force masculine et en même temps de tendresse féminine, de sensibilité. » – Tel le commentaire d’un journal badenois après un concert donné par Luise Adolpha Le Beau en 1898.

Née en 1850 à Rastatt (Bade-Wurtemberg) comme fille unique d’un officier badenois dont les origines remontent aux réfugiés huguenots. Musicien amateur de haut niveau il découvre les talents de sa fille et l’enseigne au piano pendant toute son enfance. Les deux parents veillent également à une instruction solide dans les matières scolaires avant que leur fille suive les cours de langue et de littérature dans un institut privé. – Son idée d’une carrière professionnelle ne rencontre point d’obstacle, ses parents lui conseille des professeurs à Karlsruhe pour le piano, l’harmonie et le chant – et ses premières entrées sur scène à l’âge de 16 et 17 ans (avec le 5e concerto de Beethoven !) sont prometteuses, si bien que l’on la recommande à Clara Schumann. C’est en compagnie de sa mère qu’elle se rend à Baden-Baden 6 ans plus tard. Mais les leçons chez la première pianiste de l’époque âgée de 54 ans ne lui conviennent pas.

Nonobstant le respect pour la grande artiste applaudie partout Le Beau avoue dans son autobiographie son regret : « Je regrette dans le plus profond de mon cœur que cette artiste sans doute extraordinaire m’ait été personnellement si peu sympathique. » Après une tournée en Hollande elle se rend à Munich pour y étudier d’abord chez Ernst Melchior Sachs et peu après chez Joseph Rheinberger. Les premières compositions se suivent du tac au tac : après l’opus 8, une sonate pour piano dans le sillage de Mendelssohn et aux idées mélodiques plutôt modestes Le Beau réussit une œuvre qui signale son potentiel : La Sonate pour violon et piano op. 10, où le thème martial du début donne le ton et où thème et accompagnement se donnent le relais en proportion équilibrée et où, partie du ut mineur, la partition va se disperser dans toutes les tonalités des dièses à travers les modulations les plus aventureuses. La partie du piano reste dominatrice pendant tout ce 1er mouvement, parfois vigoureusement ‘masculine’. C’est une pianiste chevronnée qui compose ! Dans l’Andante cantabile par contre les lignes mélodiques de ce 6/8 de caractère berceuse cède le terrain au violon, même dans la partie des guirlandes autour du thème. L’équilibre entre les deux instruments se rétablit dans l’Allegro con fuco final qui reprend l’allure du mouvement initial : thème descendant aux croches pointées et accords plaqués. La suite nous offre tout de même des cantilènes du violon accompagnées par le balancement perlé des croches au piano :

Sous la tutelle de Rheinberger notre compositrice va s’activer dans des formes très diverses : Le Lied, le chœur mixte, les études pour piano et la musique de chambre dont le Trio avec piano p. 15 et la Sonate pour Violoncelle et piano op. 17 que le professeur veut ‘corriger’ des parties, mais vu que cela rend le jeu du violoncelliste embarrassant elle n’en tient pas compte et sa sonate remporte, en même temps que ses 4 pièces pour violoncelle et piano op. 24, l’un des plus grands succès. Dans l’Allegro molto l’instrument sait déployer une belle sonorité de baryton par le thème au grand arc, soutenu du clapotis perlé du piano :

Le rôle du violoncelle-chanteur se consolide dans les cantilènes rêveuses de l’Andante tranquillo où le piano se voit réduit à livrer les harmonies, comme un orgue qui accompagne un cantique, plus loin avec les gouttelettes à la manière d’une harpe, tandis que l’Allegro vivace la fébrilité de la pulsation sur un 6/8 rappelle les allegros de Mendelssohn comme p.ex. le début de la ‘Symphonie italienne’. La critique U.B. Keil suppose même que Le Beau l’a calqué directement sur la 2ème sonate pour violoncelle de Mendelssohn, tant au niveau de la ligne mélodique que de la structure rythmique :

Le thème principal se manifeste comme fil rouge tout au long d’un mouvement palpitant en permanence, soit dans sa courbe en entier, soit comme fragments souvent variés, et entraîné – comme souvent chez cette compositrice – vers des régions harmoniques éloignées, par des modulations qui évoquent toujours un coloris de surprise.

La rencontre de Clara Schumann de 1873 n’aura pas été la seule déception de notre jeune pianiste. En 1883 elle se décide à se présenter à Franz Liszt, le gourou du monde pianistique. S’étant attendue à un vieux maître respectueux, elle rencontre « un vieux charlatan avec qui on ne pouvait pas discuter sérieusement. » Elle lui joue sa Phantaisie op. 25 que Liszt accompagne avec quelques grognons et des gorgées de bière. Il lui présente Marie Jaëll également présente qui jouerait l’orchestre en réduction. Profondément dégoûtée par ce cirque autour de ce vieillard vénéré comme un dieu, Le Beau réduit sa carrière de pianiste au profit de la composition où elle a déjà remporté des succès remarquables, entre autres avec son oratorio Ruth op. 27.

L’enseignement privé chez Joseph Rheinberger à Munich depuis 1876 est un privilège qu’elle doit à la recommandation de Hans von Bülow qui l’avait admiré comme pianiste, et à sa Sonate pourviolon op. 10 que le professeur de Munich a su apprécier. Cependant la relation avec le maestro commence à se détériorer pour des raisons conceptuelles. Le Beau a besoin de s’émanciper de son professeur et elle va confier désormais ses compositions à Franz Lachner, son « maître très honoré », le dédicataire de sa prochaine œuvre, le Quatuor avec piano op. 28 de 1883 qui compte comme pièce maîtresse parmi ses œuvres de chambre et s’ouvre – après un prélude en forme de choral pour les cordes – sur un thème vigoureux du piano, appuyé par les accords martelés des cordes et aux rôles inversés à la mesure 34, un langage proche de Schumann:

Un second thème, plutôt lyrique comme genre, s’introduit légèrement fugué, pour suivre un périple contrepointique animé par la pulsation des croches du pianiste et envoyé dans des régions harmoniques insolites comme p.ex. du la-bémol au fa-bémol majeur noté comme mi-majeur, le tout façonné à l’intérieur de la forme de sonate. – Le mouvement lent (Adagio) récolte les meilleures mentions de la part des critiques contemporains : On admire sa chaleur, sa « grâce rêveuse », à part l’originalité du cycle de variations à l’intérieur de la charpente du Lied ABA. Après un long itinéraire parsemé de bribes thématiques en continuel dialogue entre tous les quatre les cordes reprennent le thème dans son étendue en version homophone que les arpèges du piano enguirlandent par leurs doubles-croches qui convergent sans arrêt. Ce mouvement lui concède beaucoup de liberté, ce qui lui permet de manifester les qualités de son inspiration. Pourquoi une Mazurka à la place d’un Scherzo ?

L’année suivante notre compositrice se rend à Vienne pour y contacter Brahms et Hanslick, avant de composer, de retour à Munich, son Quatuor à cordes op. 34, considéré comme une des œuvres les plus ‘originales’ de Le Beau. Le manuscrit du quatuor va attendre 23 ans dans les tiroirs avant d’être créé à Baden-Baden en 1908, à la satisfaction de la compositrice et au bon accueil de la part des critiques. Le Beau confesse sa sympathie pour la nouvelle vague allemande autour des piliers Berlioz, Liszt et Wagner, appelée « Neudeutsche Schule », des musiciens qui sortent de la tour d’ivoire pour un engagement politique et idéologique, où l’intellect est aussi important que la puissance créatrice comme compositeur. La musique devient dès lors ‘narrative’, elle nous plonge dans un univers ‘à programme’ (voir la ‘Symphonie fantastique’ ou la ‘Damnation de Faust’ de Berlioz, les ‘Années de pèlerinage’ de Liszt, sans parler des opéras de Wagner…) – un mouvement dont Brahms compte parmi les plus virulents détracteurs. – Le quatuor de Le Beau retrace la trajectoire d’une jeune fille harcelée en fuite dans la forêt, sa libération et le retour au sein de la famille. Cette idée de créer un contexte narratif trouve son appui dans un essai de son professeur actuel Ernst Sachs. Le Beau insiste dans son autobiographie sur l’importance qu’elle a accordée au principe cyclique dans son quatuor pour garantir l’unité le long des relais de ce conte de fée. Les doubles croches en mouvement de vague signalent la fuite, image redoublée après 16 mesures par le harcèlement des rythmes dans les cordes graves :

Après des moments de répit au milieu de la forêt la fille – de retour dans sa famille – se met à raconter toutes les escales de son aventure, ce qui se traduit par le reprise non des thèmes tels quels, mais le caractère des thèmes déjà entendus, aussi bien la course en fuite par un thème nerveux d’un 6/8 initial dans l’Allegro vivo final que le souvenir des moments de sécurité du mouvement lent.

A Wiesbaden Le Beau reprend des élèves, son enseignement lui tient à cœur, et c’est là qu’elle s’attaque à un grand morceau : son Concerto pour piano et orchestre op. 37, une œuvre restée en état de manuscrit. L’orchestre articule dans les premières mesures de l’Allegro initial le leitmotif de la gamme ascendante à l’unisson dont le soliste développe ses montagnes russes en triples croches durant son entrée sur scène, avant que l’ouragan se calme pour faire place au ‘cantabile’ des instruments à vent avec la mélodie central du mouvement, d’ailleurs le mérite de cette œuvre, le traitement des cuivres et des bois en parfait harmonie équilibrée auquel le soliste ajoute ses guirlandes discrètes.

L’intermède rhapsodique du soliste peu après le début du concerto

Le développement intensifie son caractère dramatique par des accélérations, des montées en gradins d’un piano martelé avant de reprendre le matériel initial dans la réexposition – la forme de sonate accomplie à perfection et à l’intérieur des modulations toujours à distance visuelle de la tonique du ré-mineur. La vue d’ensemble rappelle malicieusement le concerto op. 16 de Grieg, surtout par la façon de faire dialoguer le soliste avec l’orchestre. – Dans le 2e mouvement le piano développe en solo une cantilène très étendue du genre des Romances sans paroles de Mendelssohn avant que les bois reprennent le relais, dans l’ensemble un Adagio à fondre le cœur – et le finale d’un 6/8 sur un mode de danse ne fait que réjouir davantage le public déjà largement envoûté par cette musique.

A l’âge de 43 ans Luise Adolpha Le Beau s’installe à Baden-Baden, la ville mélomane par excellence où elle reprend la composition à un rythme accéléré, encouragée par les nombreux concerts dans la ville. Sa Symphonie op. 41 voit le jour le 29 maris 1895 mais je sera pas éditée. Son Quintette à cordes op. 54 frappe par l’homogènéité dans le parcours de transition entre les parties chantées et par le festin que la compositrice offre au violoncelliste qui monopolise par endroit le discours mélodique.

plaque commémorative au mur de son domicile de Baden-Baden

A côté d’un poème symphonique intitulé « Hohenbaden » et plusieurs compositions vocales (Lieder, ballades) retenons de cette période son opéra de fée op. 55 Der verzauberte Kalif (le Calif encorcelé) dont l’ouverture s’annonce sur un ton quasi religieux : une longue suite de blanches homophones comme hymne solennel, entrecoupée par l’enchaînement d’accords diminués très denses dans les bois qui dégringolent sur une pente chromatique et le charme de cantilènes (également dans les bois) soutenues des perles de la harpe, les cordes ne figurant que comme fond sonore.

Après avoir connu à Baden-Baden un chanteur italien venu de Rome elle suit des leçons d’Italien, en vue de ses futurs voyages : Rome, Naples et la Sicile, entre 1906 et 1910 dont nous trouvons des traces dans ses Journaux de voyage. Paris, l’Allemagne du Sud (p.ex. la visite du couvent Maulbronn en 1912, ce séminaire pour prêtres protestants (et un siècle plus tard un internat de discipline rigoureuse pour garçons – voir Hermann Hesse et son témoignage dans Unterm Rad) et la Suisse sont d’autres stations de la voyageuse. C’est aussi le moment de publier son autobiographie Lebenserinnerungen einer Komponistin (Souvenirsd’une compositrice)publiée en 1910 à Baden-Baden. De plus la quincagénaire n’abandonnera pas encore son piano. En 1903 le public de Baden-Baden l’applaudit dans un récital qui embrasse un large programme entre Bach et Joachim Raff, sans parler des pièces de sa propre plume :

Son dernier triomphe est certainement la création de son Concerto pour piano et orchestre op. 37 le 20 oct. 1922 à Baden-Baden avec la compositrice comme soliste (elle a 72 ans ! – un défi énorme à l’époque, ce qui correspond à env. 82 ans de nos jours – voir Martha Argerich et son Tchaïkovsky !). Après avoir reçu des signes d’honneur Luise Adopha Le Beau meurt le 17 juillet 1927 dans sa maison à Baden-Baden et sera inhumée à côté de ses parents sur le cimetière de la ville.

S O U R C E S :

Ulrike Brigitte Keil, Luise Adolpha Le Beau und ihre Zeit, Peter Lang, Frankfurt a.M. Berlin-Bern 1996

Le Beau Luise Adolpha – eine Komponistin in Baden-Baden, ouvrage collectif, Nomos Verlag, Baden-Baden 2000

-

Pablo Casals et son oratorio pour la Nativité « EL PESSEBRE »

San Juan à Puerto Rico (dom. public)

Fils d’une mère née à Puerto Rico – dans une famille catalane en exil – Pablo Casals se rend pour la première fois dans cette île des Caraïbes en 1955, en compagnie de Martita, sa jeune épouse de 20 ans. – San Juan de Puerto Rico deviendra le dernier domicile du musicien, et dans les collines de Ceiba il va acheter une maison baptisée ‘El Pessebre’ pour les weekends avec Martita.

Né en 1876 à Vendrell (Catalogne), Casals est sans doute un des musiciens les plus inspirateurs du 20e siècle, un ambassadeur de rayonnement international pour la paix, un défenseur incorruptible de l’humanité (à comparer à Yehudi Menuhin ou – de nos jours – à Daniel Barenboim). Ses discours devant les micros du monde et ses interviews sont légendaires, à commencer par ses paroles après la défaite de Barcelone en 1938 contre les troupes franquistes au lendemain d’un de ses concerts donnés dans sa ville. A ne pas oublier les invitations par les plus hauts fonctionnaires politiques comme J.F. Kennedy ou le Secrétaire général de l’ONU.

EL PESSEBRE

« PAU » (paix) est la dernière parole chantée à tue-tête sur l’accord final en fa-majeur de son oratorio de Noël « El Pessebre », une œuvre composée en 1943 sur un poème de son ami Joan Alavedra en langue catalane et inspirée par le drame de la guerre.

A la place d’une ouverture orchestrale solennelle ou d’un choral le Prélude de l’oratorio nous plonge dans les traditions folkloriques de la Catalogne : Le tambour et le hautbois (figurant le tamborí et le flabiol joué par le ‘soliste’ de la cobla, le groupe des 12 instruments qui accompagnent la danse) ouvrent la ronde d’une ‘Sardana’, la danse conviviale catalane célébrée des deux côtés des Pyrénées. Le rythme binaire aux pieds légers souligne le côté intime et modeste d’une mélodie traditionnelle :